ヘミシンク初心者の疑問解消!瞑想・学習効果と安全な使い方

「ヘミシンクって怪しい?」「ただのヒーリング音楽でしょ?」と思っている、ヘミシンク初心者のあなた!

実はこれ、脳の状態をコントロールするために開発された、特許取得済みの「音響技術」なんですよ。

この記事では、その不思議な仕組みから、瞑想や学習への効果、そして安全な使い方や注意点まで、ゼロから分かりやすく解説していきますね。

- ヘミシンクが単なる音楽ではなく、左右の耳に違う周波数を流す「バイノーラル・ビート」という音響技術であること

- リラックスや集中力アップといった実用的な目的と、瞑想や体外離脱といったスピリチュアルな探求の両方に使われること

- 「ヘッドフォン必須」で「音量はごく小さく」しないと逆効果になるという、正しい使い方

- 運転中は絶対NGであり、てんかん等の人は医師への相談が必要といった、重要な安全上の注意点

ヘミシンクとは?初心者のための基礎知識

いよいよ、謎多き「ヘミシンク」の世界へようこそ!

「なんか名前は聞いたことあるけど、怪しくない?」「ただのヒーリング音楽でしょ?」と思っているそこのあなた! 実はちょっと違うんです。

これは、あなたの脳に直接アプローチする、かなり本格的な「音響技術」なんですよ。今回は、このヘミシンクが一体何なのか、その基本的な仕組みから、ちょっとスピリチュアルな話まで、中学生にもわかるように(!?)軽〜く、でもしっかり解説しちゃいます!

この記事を読めば、ヘミシンクの「基本のキ」はバッチリ掴めるはず。それでは、さっそく行ってみましょう!

ヘミシンクの基本概念

まず、ヘミシンク(Hemi-Sync®)って何?ってところからお話ししますね。これは、単なるリラックスできるBGMとは全くの別物です。言ってしまえば、あなたの脳の状態を、意図的にコントロールするための「ツール」であり、「特許も取られた音響技術」なんですよ。

「え、音で脳をコントロール?怖くない?」と思うかもしれません。その仕組みの核心にあるのが、「バイノーラル・ビート(Binaural Beat)」と呼ばれる音の現象です。

これは、ステレオ・ヘッドフォンを使って、右耳と左耳にわざと「ちょっとだけ周波数が違う音」を流すのがポイント。例えば、右耳に120ヘルツ、左耳に115ヘルツの音を流したとします。すると、あなたの脳は「あれ?左右で音が違うぞ?」と混乱し、その差額である「5ヘルツ」の音(うなり)を、なんと脳の中で自分で作り出しちゃうんです!

脳内で音が生まれる!?バイノーラル・ビートの仕組み

- STEP 1: ヘッドフォンの右耳から「120Hz」の音が流れます。

- STEP 2: 同時に、左耳から「115Hz」の音が流れます。

- STEP 3: 脳(脳幹部)が左右の音の違いを感知し、その「差」である「5Hz」のビート(うなり音)を脳内で「正しい音」として生成します。

※CDや音源に「5Hz」の音が録音されているわけではなく、あなたの脳が能動的に作り出すのが最大の特徴です!

そして、ここからが本番。脳は、自分で作り出したこの「5Hz」のビートに、だんだん脳波全体を合わせていこうとするんです。これを「脳波の同調」と言います。

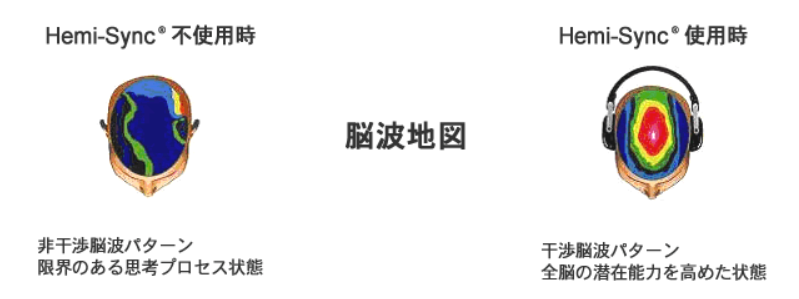

そもそも「ヘミシンク(Hemi-Sync)」という名前自体が、「Hemispheric Synchronization(左右両脳同調効果)」の略称なんですね。左右の脳がこのビートで刺激されることで、脳全体の脳波が、例えばリラックス状態の「アルファ波」や、深い瞑想・まどろみ状態の「シータ波」といった、目的に応じた特定の周波数に誘導されていく…。

これが、ヘミシンクがあなたを深いリラックス状態や、ものすごく集中した状態、あるいは「変性意識」と呼ばれる特殊な状態へと導くメカニズムの核心部分なんです。ただ音楽を聴いているようで、実は脳の中ではかなりアクティブな作業が行われている、というのが面白いところですよね。

ヘミシンクの歴史と発展

こんな不思議な技術、一体誰が何のために作ったんでしょうか? ここ、気になりますよね。

ヘミシンクを開発したのは、アメリカのロバート・モンロー(Robert Monroe)博士という人物です。彼はもともとラジオ局の経営などを行う実業家だったと言われています。しかし、彼の人生はある不思議な体験によって一変します。

それは、「体外離脱体験(OBE)」。つまり、意識が自分の肉体から抜け出して、別の場所を自由に動き回る…という、にわかには信じがたい体験を、彼は何度も経験することになったんです。

最初は彼も「これは病気か、それとも…?」と悩んだそうですが、研究を重ねるうちに、これは人間の意識が持つ可能性の一つではないか、と考えるようになりました。

そして、「この体験を、自分以外の他の人も安全に探求できるようにできないか?」と考えたのが、ヘミシンク開発の最大の動機だったと言われています。

ドラマみたいなお話だと思いませんか?

ロバート・モンロー博士ってどんな人?

ヘミシンクの生みの親であり、モンロー研究所(The Monroe Institute)の創設者でもあります。彼は自身が体験した不思議な「体外離脱(OBE)」現象を、科学的に、そして体系的に研究することに生涯を捧げた人物です。彼の探求がなければ、ヘミシンク技術は生まれなかったかもしれませんね。

彼は自分の体験を再現・コントロールするために、様々な音響パターンを試しました。その研究の末にたどり着いたのが、前述の「バイノーラル・ビート」を応用した技術だったわけです。

こうして、単なる個人のスピリチュアルな体験の探求から始まったものが、科学的な裏付けと特許を持つ「音響ガイダンス技術」として確立されました。

そして、モンロー研究所を設立し、多くの人が意識の探求を行えるように、体系的なプログラムを開発していきました。

その代表格が、「ゲートウェイ・エクスペリエンス」と呼ばれる家庭学習用のプログラムです。これは単なるCD集ではなく、意識の「訓練カリキュラム」とも言えるもので、段階的に意識の状態をコントロールする方法を学んでいくんですね。

今ではCDだけでなく、デジタルダウンロードや、スマートフォンのアプリ(ただし機能は限定的なようです)でも手軽に触れられるようになり、その技術は世界中に広がっています。一個人の不思議な体験が、ここまで大きな技術へと発展したのは、本当に驚きですよね。

ヘミシンクと変性意識状態の関係

さて、ヘミシンクの基本と歴史がわかったところで、一番のキモになるお話をします。ヘミシンクを使う最大の目的、それは「変性意識状態」と呼ばれる、ちょっと特殊な意識の状態に意図的に入ることなんです。

「変性意識」と聞くと、なんだか危ない響きがするかもしれません。でも、これは決して怪しいものではなくて、「普段の起きている状態(覚醒)」とも「眠っている状態」とも違う、特別な意識の状態を指します。

例えば、スポーツ選手が極度に集中して最高のパフォーマンスを出す「ゾーン」の状態や、深い瞑想状態、あるいは寝入りばなの「夢うつつ」の状態。これらも変性意識の一種と言えます。

ヘミシンクは、バイノーラル・ビートを使って、脳波をこうした状態に誘導する「鍵」の役割を果たすんですね。

では、わざわざそんな状態になって、一体何をするのでしょうか? これがヘミシンクの面白いところで、ものすごく実用的なことから、かなりスピリチュアルなことまで、幅広い目的で使われています。

変性意識で何ができるの?(期待される効果)

ヘミシンクが目指す変性意識には、大きく分けて2つの側面があります。

1. 実用的な効果(ウェルネス・自己啓発)

- ストレス解消、深いリラクゼーション

- 集中力アップ(勉強や仕事の効率化)

- 睡眠の質の向上、健康増進

- 行動修正(ダイエットなど)や願望成就

2. 精神的・スピリチュアルな探求

- 深い瞑想状態への誘導

- 潜在能力の開発

- 過去世(別の人生)の探求

- 体外離脱(OBE)の探求

- 「見えない存在」とのコンタクトなど

このように、単に「リラックスしたい」という日常的な目的から、開発者モンロー博士が探求したような「意識のフロンティア(最前線)」を探検するような、非日常的な目的まで、本当に多岐にわたります。

どちらも「変性意識」という共通の土台を利用しているのが特徴です。

ただ、ここで絶対に知っておかなければならない注意点があります。ヘミシンクは脳波に直接作用する可能性のある、強力なツールです。だからこそ、安全に使うためのルールが厳格に定められています。

【最重要】安全のための注意事項と禁忌

ヘミシンクは強力なツールであり、単なる音楽とは異なります。以下の点を必ず守ってください。

- 絶対にNGな状況: 車の運転中、重機の操作中、歩行中など、注意力が散漫になると危険な活動中は絶対に使用しないでください。

- 医師への相談が必要な方: てんかん、発作の傾向がある方、聴覚に障害がある方、または精神的に不安定な状態にある方は、使用前に必ず医師に相談してください。

- 不快感を感じたら: 聴いている最中に気分が悪くなったり、頭痛、めまい、吐き気などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

- 中断する時: 途中で聴くのをやめる場合、意識が朦朧(もうろう)としていることがあります。急に立ち上がらず、ストレッチなどをして意識をはっきりさせてから行動してください。

これらの警告は、この技術が脳機能に対して実質的な影響力を持つことの裏付けでもあります。ルールを守って安全に活用することが大前提ですね。

ヘミシンクは、あなたの可能性を広げる素晴らしいツールになるかもしれませんが、同時に、使い方を誤ればリスクも伴う「両刃の剣」だと言えます。

まずはこうした基本と注意点をしっかり理解した上で、もし興味があれば、安全なところから試してみるのが良いかもしれませんね。

ヘミシンクの目的と利点

さあ、ヘミシンクの基本がわかったところで、さらに一歩踏み込んでみましょう!

「リラックスできるのはわかったけど、具体的にどう使うの?」

「なんか、勉強にも効くって聞いたけどホント?」

「で、結局、一番怪しいウワサの『体外離脱』ってどうなのよ!?」

そんなあなたのギモンにお答えすべく、ここからはヘミシンクの「具体的な活用法」と、その「核心的なテーマ」について、さらに深掘りしていきますよ! 準備はいいですか?

瞑想を深めるためのヘミシンク

「瞑想がいいって聞くけど、やってみても雑念だらけで続かない…」そんな経験、ありませんか? 多くの人が瞑想で挫折してしまうのは、「無になろう」と頑張りすぎて、逆にリラックスできなかったり、本当にこれで合っているのか不安になったりするからなんですね。

ここでヘミシンクの出番です。言ってしまえば、ヘミシンクは「瞑想状態への最短ルートを教えてくれるナビゲーター」のような存在かもしれません。

その理由は、前述の通り「バイノーラル・ビート」にあります。瞑想で目指すのは、脳波がリラックスした「アルファ波」や、さらに深い「シータ波」といった状態です。ヘミシンクは、こうした脳波の状態に、音の力で脳をグイッと誘導してくれるわけです。

自分で「リラックスしよう、無になろう」と努力するのではなく、ヘッドフォンから流れる音にただ身を任せる。すると、脳が勝手に(?)同調して、深い意識状態に入りやすくなる、という仕組みですね。

特に、本格的な訓練プログラムである「ゲートウェイ・エクスペリエンス」は、この瞑想の深化に大きく役立つと言われています。このプログラムでは、意識の状態を「フォーカスレベル」という段階で定義しています。

最初のステップ「フォーカス10」とは?

ゲートウェイ・エクスペリエンスで最初に学ぶのが「フォーカス10」という状態です。

これは、「肉体はぐっすり眠っているのに、意識(心)はハッキリと目覚めている状態」と定義されています。これって、まさに理想的な深い瞑想状態だと思いませんか?

ヘミシンクは、この「フォーカス10」の状態を体験し、いつでも自分で再現できるように訓練するための、具体的なガイダンス(音声誘導)を提供してくれます。

音声ガイダンスが「呼吸に集中して」「エネルギーを感じて」と導いてくれるため、雑念が浮かんできても、すぐに意識を戻す「取っ手」になってくれるのも大きなメリットです。何をしたら良いか分からないまま座っているより、よっぽど効率的ですよね。

もちろん、ヘミシンクは魔法の杖ではありません。聴けば誰もが即座に無の境地!というわけではなく、日々の練習は必要だと思います。しかし、瞑想の「入り口」で迷子になっている人にとって、これほど強力なサポートツールは他にないかもしれませんね。

瞑想で使う時の注意点

瞑想目的でヘミシンク(特にゲートウェイ)を使う際は、ヘッドフォンが必須です。スピーカーではバイノーラル・ビートの効果が得られません。

そして一番大事なのが「音量」。前述の通り、音量は「ガイダンスの声がかろうじて聞こえる程度」まで小さくするのが鉄則です。「音が小さいと効果がないかも」と不安になってボリュームを上げるのは、リラックスを妨げるため逆効果なんですよ。

「無になる」のが難しいと感じている人こそ、一度、この音響技術の力を借りて、自分の内なる静けさにアクセスしてみるのも面白い経験になると思います。

学習や自己開発における効果

ヘミシンクというと、どうもスピリチュアルなイメージが先行しがちですが、実は「集中力アップ」や「記憶力サポート」、「自己啓発」といった、めちゃくちゃ実用的な分野でも活用されているんです。

「え、音で頭が良くなるの?」と聞かれると、それはちょっと違いますが(笑)、脳の状態を「学習に最適なモード」にチューニングする手助けをしてくれる、と考えれば分かりやすいでしょう。

ここでも鍵となるのは「脳波の同調」です。例えば、勉強や仕事にグッと集中している時、脳は特定の脳波(集中状態のアルファ波やベータ波)を出していると言われます。ヘミシンクは、脳をその「集中モード」に入りやすくしてくれるんですね。

また、ヘミシンクの「Hemi-Sync」が「左右両脳同調効果」の略であることはお伝えしました。論理的な思考を司る「左脳」と、直感やイメージを司る「右脳」。

この両方がバランスよく同時に働く「全脳活性」の状態は、情報処理能力や記憶力、ひらめき(アイデア)にとって理想的だとされています。

「メタミュージック」と「マインドフード」

学習や自己開発の分野では、主に2種類の製品が使われることが多いようです。

- メタミュージック (Metamusic®):

音声ガイダンス(ナレーション)が入っていない、音楽とヘミシンク周波数だけで構成されたCD群です。作業中や勉強中のBGMとして流し、集中力やリラックス状態をサポートする目的で使われます。

- マインドフード (Mind Food®):

音声ガイダンスが入っている、特定の目的に特化したCD群です。「ダイエット」「願望成就(具現化)」「ストレス対策」など、様々なテーマがあります。

具体的な活用シーンとしては、まず「メタミュージック」をBGMとして流しながら、勉強やデスクワークに取り組む方法があります。これにより、雑念を払い、いわゆる「ゾーン」に近い状態を維持しやすくなる、という声が見られます。

もう一つの強力な使い方が、「自己開発」への応用です。「マインドフード」シリーズなどがこれにあたりますが、ヘミシンクで深いリラックス状態(変性意識状態)に入ったところで、音声ガイダンスが肯定的なアファメーション(自己暗示)を語りかけてきます。

意識がリラックスしている時は、心のブロックが外れやすく、潜在意識にメッセージが届きやすいと言われています。

この特性を利用して、「自分はできる」「目標を達成する」といったポジティブな暗示を、心の深い部分にインプットしよう、というわけですね。これは、ダイエットや禁煙といった行動修正にも応用されています。

過度な期待は禁物です!

当然ですが、ヘミシンクを聴くだけでテストの点数が上がったり、自動的に痩せたりすることはありません(笑)。あくまで、あなたの努力を「脳の状態」からサポートする補助輪のようなものです。

また、学習中に「ゲートウェイ・エクスペリエンス」のような深い探求用のプログラムを聴くのは非推奨です。リラックスしすぎて、学習どころか熟睡してしまう可能性が高いからですね。目的によって使い分けることが重要です。

スピリチュアルな探求はちょっと…と敬遠していた人も、こうした「脳のパフォーマンスアップ」という実用的な側面からヘミシンクに触れてみると、意外な発見があるかもしれませんよ。

体外離脱とヘミシンクの関連

さあ、お待たせしました。ヘミシンクを語る上で避けては通れない、最もミステリアスで、ある意味「核心的」とも言えるテーマ、「体外離脱(OBE)」のお話です。

「出た!やっぱり怪しい!」「それって幽体離脱のことでしょ?」と思うのも無理はありません。しかし、この体外離脱(OBE = Out-of-Body Experience)こそが、ヘミシンクという技術が生まれた「原点」なんです。

前述の通り、開発者であるロバート・モンロー博士自身が、意図せずしてこの「意識が肉体から抜け出す」という強烈な体験を何度も経験した人物でした。

彼はこの現象を病気や幻覚として片付けるのではなく、人間の意識が持つ未知の可能性として、科学的に研究し始めたのです。

そして、「自分と同じ体験を、他の人も安全に、そしてコントロールされた形で探求できるようにしたい」という動機から開発されたのが、ヘミシンク技術そのものなんですね。

つまり、ヘミシンク、特にその中核プログラムである「ゲートウェイ・エクスペリエンス」は、元をたどれば「体外離脱(OBE)を含む、非日常的な意識領域を探検するための訓練システム」として設計されているわけです。

では、どうやってOBEを探求するのでしょうか?

OBEへのステップ(ゲートウェイ・エクスペリエンスより)

ゲートウェイ・プログラムは、OBEを「偶然の産物」ではなく「技術」として習得するために、段階的な訓練を行います。

- ステップ1: フォーカス10の習得

前述の「肉体は眠り、意識は覚醒」状態を完璧にマスターします。これがOBEの「発射台」となります。

- ステップ2: メンタル・ツールの習得

「REBAL(リーボール)」と呼ばれるエネルギーの風船で自分を包むなど、非物質的な感覚を扱うための「道具」の使い方を学びます。

- ステップ3: 分離テクニックの練習

ガイダンスに従い、意識を肉体から「浮かせる」「転がす」「ロープをよじ登るイメージで引き上げる」といった、具体的な「分離」のテクニックを練習していきます。

このように、非常に体系的(システマティック)に意識のコントロールを学んでいくのが特徴です。

モンロー博士は、このOBEの状態を利用して、時間や空間を超えた探索(過去世や未来の探求、宇宙の探索など)を行ったと自著で報告しています。

ヘミシンクのプログラムが、Wave I(発見)から始まり、最終的にWave VI(旅)やOdyssey(オデッセイ=長旅)といった名前になっているのは、まさにこの「意識の旅」を意図しているからなんですね。

【最重要】OBE探求のリスクと心構え

ここでハッキリさせておきたいのは、OBEは非常に特殊な体験であり、万人が簡単にできるものではないということです。

また、こうした非日常的な意識の探求は、精神的なバランスを崩すリスクもゼロではありません。「現実逃避」の手段として使ったり、興味本位だけで深入りしたりするのは危険だと言えます。

ゲートウェイ・エクスペリエンスを実践する多くの人も、OBEを体験しないまま、その手前の「フォーカス10」や「フォーカス12(知覚の拡大)」で得られる深いリラックス、自己理解、直感力の向上といった、現実的な恩恵を主に享受しているようです。

OBEを「最終目標」と決めつけるのではなく、あくまで「意識の可能性を探るプロセス」の一部として、安全の範囲内で探求する姿勢が何より大切だと思います。

ヘミシンクと体外離脱は、まさに「原点」として密接に関連しています。それは、この技術が単なるリラクゼーション・ツールに留まらない、人間の意識の奥深くへと迫る「探検の地図」としての側面を持っていることの証左と言えるでしょう。

ヘミシンクCDとダウンロードの選択肢

ヘミシンクの基本がわかってきたら、次に悩むのが「じゃあ、どれを買えばいいの?」ってことですよね。

「なんか種類が多すぎて、迷子になる!」

「最近はCDじゃなくてアプリもあるんでしょ? どうなの?」

「どうせ聴くなら、ちゃんと効果が出る使い方を知りたい!」

わかります、その気持ち。ここからは、そんな初心者の「具体的な一歩」をサポートするために、おすすめの選び方から、イマドキの視聴方法、そして「これをやったらNG!」という注意点まで、ガッツリ解説していきますよ!

初心者におすすめのヘミシンクCD

さて、いざヘミシンクを始めよう!と思っても、Amazonや公式サイトを見ると「メタミュージック」「マインドフード」「ゲートウェイ」…と、謎のカタカナが並んでいて「???」となりますよね。

いきなり結論から言うと、「何がしたいか?」で選ぶべきものが全く違ってきます。

もし、あなたが「なんか難しそうな訓練はいいから、とりあえずBGMとして使ってみたい」というレベルなら、「メタミュージック (Metamusic®)」と呼ばれるシリーズがおすすめです。

これは、インプット情報(セクション6.2)にもある通り、音声ガイダンス(ナレーション)が入っていない、音楽とヘミシンク周波数だけで構成されたCDです。勉強中や仕事中、あるいは寝る前のリラックスタイムにBGMとして流すのにピッタリですね。

そして、メタミュージックの最大の利点は、ヘミシンク製品の中では珍しく「ステレオ・スピーカーで聴いてもOK」(セクション6.2)とされている点です。ヘッドフォン必須!と言われると急にハードルが上がりますが、これなら手軽に試せそうです。

一方で、「ストレスをなんとかしたい」「ダイエットに活かしたい」といった、何か特定の目的がある場合は、「マインドフード (Mind Food®)」(セクション6.1)と呼ばれるカテゴリーが良いでしょう。

これには(セクション6.1によると)特定のテーマ(例:ストレス対策、具現化など)に沿った音声ガイダンスが入っています。こちらはバイノーラル・ビートをしっかり脳に届ける必要があるため、必ずヘッドフォンが必要(セクション6.1参照)になります。

初心者の選び方まとめ

- BGMとして使いたい (スピーカーOK):

→ 「メタミュージック」シリーズ(ガイダンス無し)

- 特定の目的(ストレス等)がある (ヘッドフォン必須):

→ 「マインドフード」シリーズ(ガイダンス有り)

- 本気で意識の訓練がしたい (ヘッドフォン必須):

→ 「ゲートウェイ・エクスペリエンス」(セクション5.1参照)

ちなみに、一番有名な「ゲートウェイ・エクスペリエンス」は、インプット情報(セクション5.3)にもある通り「意識の探検家になるための学校に入学する」感覚の、超・本格的な訓練プログラムです。

手軽なリラクゼーションを求めている人がいきなりこれを買うと、「なんか思ってたのと違う…」となる可能性が高いので、まずはメタミュージックやマインドフードから入るのが無難だと思いますよ。

ダウンロードの利便性と注意点

「今どきCDプレーヤー持ってないよ!」という方も多いでしょう。もちろん、ヘミシンクもデジタルダウンロードや、スマートフォンアプリ(セクション7)で聴くことが可能です。でも、ここに大きな落とし穴があるんです。

手軽さで言えば「アプリ」が最強に見えますよね。インプット情報(セクション7)によると、公式アプリは「Hemi-Sync Flow」(7.1)と「Expand」(7.2)の2種類があるようですが、これがなかなかクセモノです。

特に「Hemi-Sync Flow」アプリ(7.1)は、「営利企業」が提供するサブスク制のアプリですが、インプットされた情報(セクション7.1のレビューに基づく課題)によれば、「バグや再生エラーが多い」「UIが使いにくい」「オフライン機能が弱い」といった報告が上がっているようです。

さらに、「サブスク登録したのに、さらに高額な追加料金が必要なトラックがある」(セクション7.1)なんていう批判もあるようで、料金体系が分かりにくいのは初心者にとって最悪ですよね…。

【最重要】アプリでは「ゲートウェイ」は学習できない!

そして、初心者にとって一番知っておくべき衝撃の事実は、インプット情報(セクション7.3)によれば、「どちらの公式アプリも、ゲートウェイ・エクスペリエンスの全プログラム(全36エクササイズ)は含まれていない」という点です!

「Flow」アプリに含まれるGEのエクササイズは、たったの6つだけ(セクション7.3)とのことで、これでは体系的な学習は不可能です。アプリはあくまで「サンプラー(お試し版)」(セクション7.3)と考えた方がよさそうです。

もし、あなたが「ゲートウェイ・エクスペリエンス」を本気で学びたいと思うなら、中途半端にアプリから入ると、バグや不完全なコンテンツで挫折する可能性が高い(セクション7.3)と言えます。

結局は、CDセットや完全なデジタルダウンロード版(セクション7.3)を入手するのが、一番確実な道だと思われます。

また、CDからMP3などに圧縮してスマホに入れる場合も注意が必要です。音質をケチって低ビットレートで圧縮すると、ヘミシンクの特殊な周波数に影響が出て、効果が低下する可能性があります。

インプット情報(セクション3.3)では、「192kbps以上のビットレート」が推奨されていますので、ここも覚えておいてくださいね。

確実に効果を得るための使い方

さあ、音源をゲットしたら、いよいよ実践です。ですが、ヘミシンクは単なる音楽鑑賞とはワケが違います。これは「脳波に作用するツール」(セクション4)です。正しい使い方をしないと、効果がないどころか逆効果(セクション3.2)にさえなりかねません。

「確実に」その体験を得るために、以下のルールは絶対に守ってください。

ルール1:ヘッドフォンは「必須」(セクション3.1)

まず、メタミュージックの一部(セクション6.2)を除き、「ゲートウェイ」や「マインドフード」はステレオ・ヘッドフォンが絶対必須です(セクション3.1)。

理由は、左右の耳に「異なる周波数」を正確に届けることで、脳内にバイノーラル・ビートを生成させる技術だからです(セクション1.2, 3.1)。

スピーカーでは左右の音が混ざってしまい、全く意味がありません。耳を覆うタイプが推奨されていますが(セクション3.1)、ノイズキャンセリング機能(セクション3.1)は使ってもOKです。

ルール2:音量は「かろうじて聴こえる程度」(セクション3.2)

これが初心者が陥る最大の失敗ポイントです!(セクション3.2)

「音が小さいと効果がないかも…」「ヘミシンク音(周波数音)が聴こえないぞ?」と不安になって、ボリュームを上げるのは絶対にNG! インプット情報(セクション3.2)に「逆効果です」と断言されています。

目安は、「音声ガイダンスの声が、かろうじて聞き取れる程度」(セクション3.2)の、ごく小さな音量です。そもそも、効果の元となる周波数音は「意図的にほとんど聞こえないように作られている」(セクション3.2)のです。

「効果音が聞こえない状態」こそが、多くの場合「正しい設定」だと認識してください。

ルール3:プレーヤーの「音響効果」は全てOFF(セクション3.3)

スマホや音楽プレーヤー側についている「ドルビー」や「サラウンド・サウンド」「イコライザ」などの音響効果は、必ず「オフ」にしてください(セクション3.3)。

これらは音に余計な加工をしてしまうため、ヘミシンクの精密な周波数に影響を与え、効果を低下させる(セクション3.3)可能性があります。

【厳守】安全のための絶対的ルール(セクション4)

ヘミシンクは脳波に作用する強力なツールです。以下の状況では絶対に聴かないでください。

- 車の運転中、重機の操作中(セクション4.3)

- 歩行中、ジョギング中(セクション4.3)

深いリラックス状態や変性意識状態(セクション4.3)に導くため、注意が散漫になり重大な事故につながります。本当に危険です。

また、インプット情報(セクション4.1)によれば、てんかん、発作の傾向、精神障害などがある方は、予期せぬ影響を受ける可能性があるため、使用前に必ず医師に相談してください(セクション4.1)。気分が悪くなったら直ちに使用を中止(セクション4.2)しましょう。

これらのルールを守り、安全な環境でリラックスして聴くこと。それが、ヘミシンクの持つ可能性を正しく体験するための、何よりの近道だと思いますよ。

おすすめのヘミシンク関連書籍

「よし、ヘミシンク、ちょっと気になるぞ!」と思っても、いきなりCDやアプリに手を出すのは、ちょっと勇気がいりますよね。

そんな時は、まず「本」から入るのが賢い選択かもしれません。ヘミシンクの世界は、創設者のガチな体験記から、独学者を助ける超・実践的なガイドブックまで、活字の世界も奥深いんです。

ここからは、あなたの「知りたい!」レベルに合わせて、どんな本を選べばいいのか、その特徴と「読むべき理由」を徹底ガイドしちゃいます!

モンロー研究所の著書

まず、ヘミシンクの「本家本元」の思想に触れたい、と思うなら、創設者ロバート・モンロー博士(セクション1.1参照)自身が書いた本は避けて通れません。

これらは、ヘミシンクという技術が生まれる「前」の、彼自身の強烈な体験記であり、探求の記録です。「モンロー三部作」と呼ばれるものが特に有名ですね。

「え、創設者の本なら、一番わかりやすいマニュアルなんじゃないの?」と思うかもしれませんが、実は全く違います。

これらの本は「ヘミシンクの使い方マニュアル」では、ありません。そうではなく、モンロー博士が体験した「体外離脱(OBE)」(セクション8.1参照)の世界、つまり非物質的な領域で何を見て、何を感じ、何を探求したのか、という壮大な「冒険の書」なんです。

1作目では、彼が意図せずOBEを体験し始めた頃の混乱や恐怖、そしてそれを科学的に解明しようと試みるプロセスがリアルに描かれています。そして、巻が進むにつれて、探求は「死後の世界」や「宇宙の構造」といった、とんでもなくスケールの大きなテーマへと発展していきます。

これを読むと、彼がなぜモンロー研究所を設立し、ヘミシンクという技術を開発してまで「意識の探求」を体系化しようとしたのか、その根本的な動機や哲学が、胸に迫ってくるものがあります。

【注意】これは「ハウツー本」ではありません!

初心者が「ヘミシンクのやり方を知りたい」と思ってこれらの本を手に取ると、100%「思ってたのと違う…」となります(笑)。

あくまで、ロバート・モンローという一人の探検家が残した「航海日誌」のようなもの。これを読んで「やり方」を学ぶのではなく、「この技術の先には、こんなとんでもない世界が広がっている(かもしれない)のか」と、その世界観に触れるための本だと理解してください。

ゲートウェイ・エクスペリエンス(セクション5)のような訓練プログラムと並行して読むのは、非常におすすめです。自分が訓練していることの「意味」や「目指す場所の地図」として、これほど心強いものはないでしょう。

テクニックではなく、ヘミシンクの「魂」の部分に触れたい。そんな知的好奇心が旺盛なあなたに、まず読んでほしい本たちですね。

体験談が豊富なガイドブック

さて、モンロー博士の本が「哲学書」だとしたら、こちらは超・実践的な「参考書」です。特に、「ゲートウェイ・エクスペリエンス」(セクション5)を独学でやろう!と決意した人にとっては、ほぼ「必須アイテム」と言っても過言ではないかもしれません。

なぜなら、インプット情報(セクション5.3)にもハッキリと書かれている通り、ゲートウェイ・エクスペリエンスを独学で習得するのは、かなりハードルが高いからなんです。

製品に付属してくる簡単な解説書だけでは、情報が圧倒的に足りません(セクション5.3)。いざ聴き始めても、「なんか変な光が見えたけど、これ何?」「『リーボール』って言われても、うまくイメージできない!」「雑念ばかりで進まない…」といった壁にぶつかります。

セミナーに参加すればトレーナーに質問できますが、独学だと相談相手がおらず、「自分は間違っているんじゃないか」という不安(セクション5.3)で挫折してしまうケースが非常に多いんですね。

独学者の「お助けマン」としてのガイドブック

インプット情報(セクション5.3)で名前が挙がっている『ヘミシンク完全ガイドブック』(坂本政道氏 著など)に代表される、経験豊富な実践者(トレーナー)が書いた「非公式」ガイドブックの価値は、まさにここにあります。

- 豊富な「体験談」で安心できる

「他の人も同じところでつまずいてるんだ」「こんな体験をしても大丈夫なんだ」と知ることは、独学者にとって最大の安心材料になります(セクション5.3参照)。

- 実践的な「コツ」が満載

公式マニュアルではサラッと流されている「メンタル・ツール」の使い方や、各エクササイズの「目的」と「コツ」が、これでもかというほど詳しく解説されています。

- モチベーション維持になる

先輩たちの体験談を読むことで、「自分もあそこまで行けるかも」という目標になり、地道な訓練を続けるモチベーションにつながります。

インプット情報(セクション5.3)にもある通り、これらの多くはモンロー研究所の「公式」出版物ではありません。あくまで、著者個人の体験や解釈に基づいている部分はありますが、それを差し引いても、独学者が暗闇で手探りするのを強力にサポートしてくれる「道しるべ」となります。

もしあなたがゲートウェイ・エクスペリエンスのCDセットを買うなら、こうしたガイドブックも一緒にポチることを、強く、強くおすすめします。教材(CD)と参考書(ガイドブック)、この2つはセットで考えるべきだと思いますよ。

初心者向けの入門書

「モンロー博士の本は壮大すぎる…」

「ガイドブックは、まだCD買う決心もしてないし…」

わかります。そんな「まだ水に入るかどうかも決めてない」という段階のあなたにこそ、読んでほしいのが、いわゆる「初心者向けの入門書」です。

これは、高価なCDセット(セクション5.1)やダウンロード(セクション7)に手を出す前に、「そもそもヘミシンクって何なの?」という全体像を、数千円でサクッと把握するための本です。

ヘミシンクと一口に言っても、その中身は本当に多様です。インプット情報(セクション2)にある通り、リラックスや集中力アップといった「実用的な効果」(2.1)もあれば、体外離脱や過去世探求といった「スピリチュアルな探求」(2.2)まで、ものすごい幅広さを持っています。

こうした入門書は、その広大な世界の「カタログ」や「パンフレット」のような役割を果たしてくれます。

入門書に書かれていること(例)

- ヘミシンクの定義と「バイノーラル・ビート」の仕組み(セクション1参照)

- 期待できる効果の一覧(リラックスからスピリチュアルまで)(セクション2参照)

- 「ゲートウェイ」「メタミュージック」「マインドフード」といった製品(セクション5, 6参照)の違いと、それぞれの目的別のおすすめ

- 安全な聴き方と、絶対に守るべき注意事項(セクション3, 4参照)

- 著者や他の人の簡単な体験談

…など、この記事でお話ししてきたような「基本のキ」が、図解なども交えて分かりやすくまとめられていることが多いです。

これを読む最大のメリットは、「自分がヘミシンクに何を求めているのか?」がハッキリすることです。

「あ、自分はスピリチュアルな探求じゃなくて、単に仕事の集中力アップに使いたかっただけだ」と気づけば、高価なゲートウェイ・セットではなく、安価なメタミュージックのCD(セクション6.2)を1枚試すだけで十分かもしれません。

逆に、「やっぱりモンロー博士のような探求がしたい!」と心が決まれば、腹を括ってゲートウェイ・エクスペリエンスとガイドブックに投資する覚悟もできるでしょう。

いきなり海に飛び込む前に、まずは安全な岸辺から「どんな海なのか」を眺めてみる。そんな賢明なあなたに、入門書はぴったりの一冊と言えますね。

ヘミシンク体験セミナーの詳細

「本を読んでも、いまいちピンと来ない…」

「やっぱり、直接だれかに教えてもらわないと不安!」

わかります!特に「ゲートウェイ・エクスペリエンス」のような体系的なプログラム(セクション5.1参照)は、独学だと挫折率がかなり高い(セクション5.3参照)とも言われていますからね。

そんな「独学ムリかも…」な、あなたのために、ヘミシンクにも「セミナー」や「ワークショップ」という選択肢がちゃんと用意されているんですよ。ここからは、その「直接学ぶ」ことの価値について、ガッツリ深掘りしていきます!

初心者が参加すべきセミナー

まず、「セミナーって、なんかいきなりハードル高くない?」と思うかもしれません。ですが、インプット情報(セクション5.3)が示唆している通り、特に「ゲートウェイ・エクスペリエンス」を本気でやろうとする人にとって、独学の壁は想像以上に厚いんです。

なぜなら、付属の解説書だけでは情報が少なすぎ(セクション5.3)、「自分のこの感覚、合ってるの?」という不安(セクション5.3)を、誰も解消してくれないから。まさに、地図だけ渡されて「さあ、宝島を探せ!」と言われるようなものかもしれません。

もし、あなたが「ちゃんと基礎から学びたい」「最短距離で進みたい」と考えるなら、モンロー研究所(The Monroe Institute)が公式に認定したトレーナーが開催しているセミナーを探すのが、一番の近道だと思います。

こうしたセミナーは、世界中で共通のカリキュラム(多くは「ゲートウェイ・エクスペリエンス」をベース)に沿って行われるため、品質が担保されています。

「いきなり泊まり込みの合宿とかは無理…」という方のために、多くのトレーナーが「体験会」や「1Day入門コース」のような、短時間でヘミシンクの基本(セクション1)や「フォーカス10」(セクション5.2)のさわりを体験できるようなプログラムを用意していることが多いです。

初心者がセミナーを選ぶメリット

- 「独学の壁」を突破できる: 一人で悩む時間を、プロのアドバイスで一気にショートカットできます。(セクション5.3参照)

- 安全性が高い: 万が一、体験中に不快感(セクション4.2)を覚えても、すぐそばに経験豊富なトレーナーがいるという安心感があります。

- 体系的に学べる: 「ゲートウェイ」のプログラム(セクション5.1)を、設計された通りの順番と意図で、正しく学べます。

もちろん、セミナーにはそれなりの費用がかかります。しかし、一人でCDと格闘して「やっぱりダメだ」と挫折してしまうリスク(セクション5.3)を考えれば、これは「時間を買う」ための有効な投資と言えるかもしれませんね。

まずは、手軽な「体験会」で雰囲気を見てみるのが、賢いやり方だと思いますよ。

セミナーで得られる具体的な知識

「セミナーって言っても、どうせCDをみんなで聴くだけでしょ?」と思ったら、それは大きな間違いです! セミナーで得られる最大の価値は、CDや本には絶対に書かれていない、「生きたノウハウ」と「直接的なフィードバック」(セクション5.3参照)にあります。

例えば、あなたが独学でゲートウェイの「フォーカス10」(セクション5.2)を練習していて、「全然リラックスできない…」とか「聴いてるとすぐ寝ちゃうんだけど!」と悩んでいるとします。

セミナーなら、その場ですぐにトレーナーに質問できますよね。

すると、トレーナーはあなたの状況(姿勢、聴く時間帯、ヘッドフォンの種類など)を聞いた上で、「それなら音量をもう少し絞ってみては?」(セクション3.2参照)とか、「寝てしまっても問題ないですよ、まずは『フォーカス10』の状態に脳を慣らすことが大事なんです」といった、あなた専用の具体的なアドバイスをくれるわけです。

セミナーだからこそ得られる「知識」とは?

- トラブルシューティング:

「雑念が止まらない」(セクション3.4)、「変な感覚がして怖い」といった、独学では不安になる(セクション5.3)個別の問題に、その場で答えてもらえます。

- 「メンタル・ツール」の正しい使い方:

「REBAL(リーボール)」(セクション5.2)のようなツールのイメージが湧かない時、トレーナーが言葉を変え、様々な比喩を使って、あなたが掴むまでサポートしてくれます。

- 感覚の「答え合わせ」:

「今のが『フォーカス12』ですか?」といった自分の内部状態(セクション5.3)を、経験豊富なトレーナーに確認してもらえるのは、独学者にはない絶大なメリットです。

- 正しい聴き方の再確認:

音量設定(セクション3.2)や、プレーヤーの設定(セクション3.3)など、効果を出すための基本ルールを、プロの目でチェックしてもらえます。

こうした「生きた知識」は、まさに「運転教習所の教官」のようなものです。独学でマニュアル(本)を読んで運転(ヘミシンク)するのと、隣に教官(トレーナー)が座っていてくれるのとでは、上達のスピードと安全性が全く違うのは、想像がつきますよね。

参加者の実際の体験談

そして、セミナーに参加するもう一つの、いや、もしかしたら最大のメリットかもしれないのが、インプット情報(セクション5.3)にもある通り「他の参加者の体験談からヒントを得られる」ことです。

独学(セクション5.3)で一番つらいのは、「不安」と「孤独」です。「こんな不思議な感覚になったの、自分だけ…?」「もしかして、やり方間違ってる…?」と、どんどんネガティブな思考に陥りがち(セクション5.3)です。

しかし、セミナーで「シェアリング」の時間が設けられていると、状況は一変します。

あなたが「なんだか紫色の光が見えて、ちょっと怖かった…」と正直に話したとします。

すると、他の参加者から「あ、私もそれ見えました!」という声が上がったり、トレーナーが「それは『フォーカス12』(セクション5.2)への移行期によくある感覚ですよ、順調です」と解説してくれたりするわけです。

「なーんだ、自分だけじゃなかったんだ!」

この安心感たるや、絶大なものがあります。この「感覚の共有」こそが、独学では絶対に得られない、セミナーの醍醐味なんですね。

「体験談の共有」がもたらすヒント(セクション5.3)

- 安心感と正規化:

「雑念だらけでダメだった…」(セクション3.4)と落ち込む人に対し、「私もです!」と多くの手が挙がるのを見るだけで、「それが普通なんだ」と安心できます。

- 思わぬ「ヒント」の発見:

「体外離脱(セクション8.1)しようと力んだらダメで、リラックスして『委ねたら』フワッと浮いた」といった具体的な「コツ」を、他の人の体験談から学べる(セクション5.3)ことがあります。

- モチベーションの向上:

自分より少し先を行く人の「こんな体験ができた!」というポジティブな話を聞くことで、「自分もあそこまで行けるかも」という目標になります。

このように、セミナーは単に「知識を教わる」場であるだけでなく、同じ目的を持つ「仲間」と出会い、お互いの体験を共有することで、独学の「不安」を「確信」に変えてくれる(セクション5.3)場所なんです。

もしあなたが本気で、そして安全にヘミシンクの探求を進めたいなら、セミナーという「環境」に投資することは、非常に価値のある選択だと思いますよ。

YouTubeでのヘミシンク関連動画

「本やCDは、ちょっとハードルが高いなぁ…」

「いきなりお金を払うのは怖いから、無料で試せるものないの?」

はい、その気持ち、よーくわかります! そんな現代っ子の強い味方といえば、やっぱり「YouTube」ですよね!

ヘミシンクみたいなちょっと特殊な世界こそ、まずは動画で「どんなもんじゃい?」と覗いてみるのが一番。ここからは、タダで学べる教材や、瞑想を助けてくれる音声ガイダンスについて、その「うまい使い方」と「ヤバい落とし穴」を解説しちゃいます!

初心者向けにおすすめのYouTube動画

今やYouTubeには、本当に何でもありますよね。もちろん「ヘミシンク」関連の動画も、探してみると結構見つかります。

ただ、初心者がいきなり検索すると「怪しいスピリチュアル動画」なのか「本当に役立つ情報」なのか、見分けがつかないのが正直なところ。そこで、まず知っておきたいのは、YouTube上には大きく分けて2種類のヘミシンク動画がある、ということです。

1つめは、モンロー研究所やHemi-Sync®の「公式チャンネル」が提供している動画です。

これらは、ヘミシンク技術の背景(セクション1.1参照)を解説したり、製品版の「サンプラー(お試し版)」として、短い体験音源を公開していたりするようです。

何より「公式」という安心感が違いますよね。「メタミュージック」(セクション6.2)のようなBGMタイプの音源を、ちょっと試してみたい人にはピッタリかもしれません。

2つめは、経験豊富な「先輩実践者」による解説・ガイド動画です。

これは、前にお話しした「体験談が豊富なガイドブック」(ユーザー指示済み)の動画版、といったイメージでしょうか。「ゲートウェイ・エクスペリエンス」(セクション5)を実際にやっている人が、「フォーカス10ってこんな感じだったよ」「『リーボール』(セクション5.2)って、こうやってイメージすると良いよ」といった、具体的な「コツ」や「体験談」を語ってくれている動画もあるようです。

YouTube動画活用のメリット

- 手軽さ: 無料で、今すぐヘミシンクの世界観に触れられる。

- お試し: 「メタミュージック」などの雰囲気をサンプラーで掴める。

- 情報収集: 先輩実践者の「生の声」や「コツ」を学べる可能性がある。

…と、良いことばかりのように思えますが、YouTubeには「最大の落とし穴」があります。ここを理解していないと、本当に危険かもしれません。

【最重要】YouTubeで聴く際の危険性と注意点

ヘミシンクは、インプット情報(セクション1.2)にある通り「左右の耳に異なる周波数」を正確に届ける、非常に精密な音響技術です。

- 違法アップロード(偽物)の危険性:

残念ながら、製品版のCD音源をそのまま(あるいは加工して)違法にアップロードしている動画も存在します。こうした音源は、YouTubeにアップされる際の「データ圧縮」によって、肝心な周波数特性が壊れている可能性が非常に高いです。

- 効果がない、あるいは…:

周波数が壊れた音源では、効果がないどころか、予期せぬ不快感(セクション4.2)を覚えるリスクもゼロとは言い切れません。

- 広告のワナ:

これが一番現実的な問題かも。リラックスして「フォーカス10」(セクション5.2)に入ろうとした瞬間、「◯◯社の新製品!」と大音量の広告が流れたら…想像するだけで最悪ですよね(笑)。

- 安全ルールは絶対!:

YouTubeだからと手軽に、車の運転中や歩行中(セクション4.3)に聴くのは絶対にNGです。これは公式音源でもYouTubeでも変わりません!

このように考えると、YouTubeはあくまで「情報収集」や「雰囲気のお試し」の場として割り切るのが賢明だと思います。本気で「ゲートウェイ」などの訓練(セクション5.1)をしたいなら、やはり正規の音源(セクション7.3)を手に入れるのが、一番安全で確実な道だと言えそうですね。

効果的な瞑想に役立つ音声ガイダンス

「瞑想しよう!」と目を閉じても、「今日の晩ごはん何にしよう…」「あ、あのメール返してない…」と、雑念(セクション3.4)が次から次へと湧いてきて、全然集中できない…。これ、「瞑想あるある」ですよね。

この「雑念にどう対処するか」(セクション3.4)こそが、瞑想の最大のカギ。

そして、この問題を解決するために、ヘミシンクの「マインドフード」(セクション6.1)や「ゲートウェイ・エクスペリエンス」(セクション5.1)には、「音声ガイダンス(ナレーション)」という超強力なサポート機能が搭載されているんです。

BGMだけの「メタミュージック」(セクション6.2)と、これらのプログラムとの決定的な違いは、まさにこの「声」があるかないか、なんですよ。

では、なぜ音声ガイダンスが瞑想に役立つのでしょうか?

音声ガイダンスが「効く」3つの理由

- 雑念からの「錨(いかり)」になる

思考がどこかへ飛んでいっても、ガイダンスの声が「さあ、呼吸に意識を戻しましょう」と優しく呼び戻してくれます。インプット情報(セクション3.4)にもある通り、雑念に「気づいて戻す」ことこそが瞑想の訓練。ガイダンスは、その「戻る場所」を常に示してくれる「錨」のような存在なんです。

- 「何をすべきか」が明確になる

ただ無音で座っていると「これで合ってるの…?」と不安(セクション5.3)になりますよね。ガイダンスは「エネルギーの風船(REBAL)をイメージして」(セクション5.2参照)といった具体的な「作業」を指示してくれます。これにより、迷子にならずに済みます。

- 状態へ「誘導」してくれる

「あなたは今、深いリラックス状態に入っていきます…」といったガイダンスの言葉は、それ自体が一種の暗示(アファメーション)として機能します。言葉とヘミシンク周波数の相乗効果で、脳がその状態に入りやすくなるのを助けてくれるんですね。

特に「ゲートウェイ・エクスペリエンス」(セクション5)は、このガイダンスが非常に体系的に作られています。

インプット情報(セクション5.2)によると、「フォーカス10(心は覚醒、肉体は睡眠)」や「フォーカス12(知覚の拡大)」といった特定の意識状態(セクション5.2)へ、カウントダウン方式で導いてくれるんです。

これはもう、インストラクター付きの瞑想ジムに通うようなものかもしれません。

もちろん、デメリットもあります。人によっては「このナレーションの声が苦手…」とか「逆に声が気になって集中できない」という場合もあるでしょう。しかし、これは(セクション5.1にもある通り)「訓練」です。

繰り返すうちに、声は「指示」として自然に受け入れられるようになり、よりスムーズに意識を移行できるようになる、という側面もあるようです。

初心者が「深い瞑想」という目的地を目指すなら、この音声ガイダンスは、まさに必須の「ナビゲーター」と言えるでしょうね。

ヘミシンクの魅力を知るための視覚教材

「ヘミシンクって、『音』の技術なんでしょ? なのに『視覚教材』ってどういうこと?」と、あなたは思ったかもしれません。確かに、体験そのものは「聴く」ことで、あなたの「内部」で起きます。

でも、ヘミシンクの世界観、特に創設者モンロー博士(セクション1.1)が探求したような「体外離脱(OBE)」(セクション8.1)や「他のエネルギーシステム」(セクション5.2のフォーカス21)といった壮大な概念(セクション8)は、音だけ、あるいは文字(本)だけでは、なかなかイメージしにくいのも事実です。

そこで、この不思議な技術の「理論」や「全体像」を理解するのを助けてくれるのが、「視覚教材」=「目で見る情報」なんです。

具体的にどんなものがあるかというと…

1. 解説動画の「図解・アニメーション」

これは、先ほどのYouTube(ユーザー指示済み)の話とも繋がりますが、「体験音源」としてではなく「学習教材」として動画を見る、ということです。

例えば、モンロー研究所の公式チャンネルなどで、ヘミシンクの核となる「バイノーラル・ビートの仕組み」(セクション1.2)を、アニメーションで説明している動画があったとします。

「右耳と左耳の周波数の『差』を、脳が『うなり』として作り出す」…なんて文字で読んでもピンときませんが、それが「図」として動いているのを見ることで、「あ、こういうことか!」と、一発で理解できたりしますよね。

2. ガイドブックの「挿絵・図解」

「体験談が豊富なガイドブック」(ユーザー指示済み)の価値は、文字情報だけではありません。特に「ゲートウェイ・エクスペリエンス」(セクション5)を独学(セクション5.3)する人にとって、「挿絵」や「図」は命綱とも言えます。

例えば、インプット情報(セクション5.2)にある「REBAL(リーボール)」というメンタル・ツール。「エネルギーの風船で自分を包む」と言われても、うまくイメージできない(セクション5.3)人は多いです。

そんな時、ガイドブックに「人がエネルギーの球体に包まれている『挿絵』」が1枚あるだけで、イメージの「取っ手」としてめちゃくちゃ役立ちます。

「フォーカスレベル」(セクション5.2)が、どのような階層構造になっているのかを示した「全体像のマップ」なども、視覚的に理解するのに最適です。

【注意】視覚情報(イメージ)に囚われないこと!

こうした「視覚教材」は理解を深めるのに非常に役立ちますが、一つだけ注意点があります。それは、「他人のイメージに囚われすぎない」ことです。

ヘミシンクの体験は、本質的にあなた個人のものです。「ガイドブックの挿絵と違う体験をした…」とか「あの人の体験談と全然違う…」と落ち込む必要は一切ありません。それこそが、あなたのオリジナルな体験なんですからね。

視覚教材は、あくまで「地図」や「ヒント」。実際の「旅」をするのは、あなた自身です。

このように、音の技術であるヘミシンクを、あえて「視覚」から学ぶこと。それは、この複雑で奥深い世界を安心して探求するための、強力な「羅針盤」を手に入れることだと言えるかもしれませんね。

ヘミシンクを実践するためのステップ

さあ、いよいよ実践編です!

「理屈はわかったけど、具体的に何から揃えればいいの?」

「どうやって聴くのが『正解』なの?」

「『雑念が湧いたらどうする?』とか、心の準備も知りたい!」

そうですよね、ここが一番知りたいところだと思います。

ここからは、ヘミシンクを「正しく・安全に」体験するための、超・具体的な「準備」と「進め方」について、ゼロから徹底的に解説していきますよ! ここをミスると効果ゼロ、なんてことも…? しっかりついてきてくださいね!

必要な道具や環境

ヘミシンクを始めるぞ!といっても、特別な機械や、なんかピカピカ光る装置(笑)みたいなものは一切必要ありません。基本的には、あなたがリラックスできる環境と、音楽を聴く道具だけでOKです。でも、その「道具」にこそ、最大の注意点があるんですよ。

まず、絶対に、絶対に必須な道具。それは「ステレオ・ヘッドフォン」です。(セクション3.1)

「え、イヤフォンじゃダメなの?」と思うかもしれませんが、インプット情報(セクション3.1)によれば、耳を覆うタイプのヘッドフォンが長時間でも痛くなりにくいため推奨されています。もちろん、イヤフォンでもステレオであれば原理的にはOKです。

ノイズキャンセリング機能(セクション3.1)は、むしろ外部の音を遮断してくれるので「推奨」されています。

なぜここまでヘッドフォンにこだわるかというと、ヘミシンクの核である「バイノーラル・ビート」(セクション1.2)は、左右の耳に「異なる周波数」を正確に届けることで、初めて脳内で生成される(セクション1.2)からです。

【厳禁】スピーカーでは意味がありません!

インプット情報(セクション6.2)によると、「メタミュージック」と呼ばれる一部のBGM用CDを除き、特に「ゲートウェイ・エクスペリエンス」(セクション5)や「マインドフード」(セクション6.1)は、スピーカーで聴いても全く効果がありません!(セクション3.1)

スピーカーだと、左右の耳に音が届く前に混ざってしまうため、あの「うなり」が脳内で発生しないんですね。

次に必要なのは「再生機器」です。これはスマホや携帯音楽プレーヤー、CDプレーヤーなど、何でも構いません(セクション3.3)。

ただし! ここにも落とし穴があります。プレーヤー側の「ドルビー(Dolby)」や「サラウンド・サウンド」といった音響効果は、絶対に「オフ」にしてください(セクション3.3)。これらは音を人工的に加工してしまい、ヘミシンクの精密な周波数バランスを壊して、効果を低下させてしまう(セクション3.3)んです。

もしCDからデータを取り込むなら、音質劣化を防ぐため「192kbps以上」のビットレートが推奨(セクション3.3)されています。

最後に「環境」です。これは「自分が一番リラックスできる、快適な姿勢」(セクション3.3)が取れる場所ならOK。ベッドに寝転がっても、ソファに深く座っても構いません。

ただし、「安全」だけは絶対に確保してください。インプット情報(セクション4.3)にある通り、車の運転中、重機の操作中、歩行中やジョギング中は、絶対に聴いてはいけません。変性意識(セクション4.3)に導く技術なので、重大な事故(セクション4.3)につながります。これが守れないなら、やるべきではありませんね。

初めての練習法と進め方

さあ、道具と環境が整いました。いよいよ再生ボタンを押すわけですが…。ここで、初心者が9割(!?)失敗すると言っても過言ではない、「最大のキモ」をお伝えします。

それは…「音量」です。(セクション3.2)

「音が小さいと効果がないかも…」

「なんか、サーっていう音しか聴こえないぞ?」

こんな不安(セクション3.2)から、ついついボリュームを上げてしまう。これが最大の「逆効果」だと、インプット情報(セクション3.2)は断言しています。

【鉄則】音量は「かろうじて聴こえる程度」

ヘミシンクの適切な音量の目安は、「音声ガイダンス(ナレーション)の声が、かろうじて聞き取れる程度」(セクション3.2)です。

そもそも、効果の元となるバイノーラル・ビートを生成するための周波数音は、「意図的にほとんど聞こえないように作られている」(セクション3.2)んです。それを無理に「聴こう」とボリュームを上げると、ガイダンスの声までうるさくなり、リラックスを妨げてしまう(セクション3.2)んですね。

「効果音が聞こえない状態」こそが「正しい設定」だ(セクション3.2)、とまず認識してください。

音量をセットしたら、あとはリラックスした姿勢(セクション3.3)で聴き始めます。もし聴きながら眠ってしまっても、まったく問題ありません!(セクション3.3) 特に初心者のうちは、脳がその周波数に慣れることが大切なので、そのまま寝てしまってOKです。

そして、もう一つのカギが「雑念への対処」(セクション3.4)です。

聴き始めると、「あ、明日の会議…」「お腹すいたな…」と、色々な思考(雑念)が浮かんでくるはずです。これは、人間として超・自然なこと(セクション3.4)です。

インプット情報(セクション3.4)が教える対処法は、「雑念を無理に消そうとしない」こと。「あ、今、考えてたな」と、雑念が出てきたことにただ「気づく」。

それに気づいたら、意識をまたそっと音声ガイダンスや、自分の呼吸に戻してあげる(セクション3.4)。この「気づいて、戻す」の繰り返しこそが、瞑想の練習そのものなんです。

もし、あなたが「ゲートウェイ・エクスペリエンス」(セクション5)を始めたなら、これは「体系的な訓練カリキュラム」(セクション5.1)です。絶対にCD(Wave)の番号順に使用してください(セクション5.1)。

前に学んだツールを土台に、次のステップに進むよう設計(セクション5.1)されていますから、いきなりWave VIとかを聴いても意味がありません。まずはWave Iで「フォーカス10」(セクション5.2)をじっくり習得することから始めましょう。

メンタル面の準備とアプローチ

最後に、機材やテクニック以前の、最も重要な「心の準備」についてお話しします。ヘミシンクは、インプット情報(セクション4)にもある通り「脳波に直接作用する強力なツール」であり、単なるヒーリング音楽とは根本的に異なります。

だからこそ、「安全」に対する心構えが何よりも重要です。

【最重要】医学的禁忌(セクション4.1)

これは、始める前に「必ず」確認してください。以下の傾向がある方は、予期せぬ影響を受ける可能性があるため、使用前に絶対に医師に相談する必要があります(セクション4.1)。

- 発作(Seizures)

- てんかん(Epilepsy)

- 聴力不調 / 聴覚障害(Hearing issues)

- 精神不安 / 精神障害(Mental anxiety / disorders)

インプット情報(セクション4.1)にも明記されていますが、ヘミシンク製品は、いかなる医療診断や治療の代替にもなりません。

この大前提をクリアした上で、練習中のメンタル・アプローチです。

まず、「何かスゴイ体験をしてやろう!」と力まないこと。

音量を上げて「聴こう」とする(セクション3.2)のもそうですが、「体外離脱(OBE)するぞ!」(セクション8.1)とか「ガイドに会うぞ!」(セクション2.2)とか、期待して力むほど、体は緊張し、脳波はリラックス(アルファ波)から遠ざかってしまいます。

アプローチとしては、「何が起きてもOK」「何も起きなくてもOK」という、好奇心を持った「観察者」でいるのがベストです。雑念が浮かんでも(セクション3.4)、眠ってしまっても(セクション3.3)、それが今のあなたの状態なんです。

次に、「不快感を感じたら、即中止する」という勇気を持つこと。

もし聴いている最中に、気分が悪くなったり、頭痛、めまい、吐き気など、身体的・精神的に不快感を覚えた場合は、直ちに使用を中止してください(セクション4.2)。我慢して続けるのは絶対にダメです。

そして、中止した後も注意が必要です。ヘミシンクの途中で聴くのをやめると、意識がまだボーッとしている(朦朧としている)こと(セクション4.2)があります。急に立ち上がったりせず、まずは体をストレッチしたり、手足を動かしたりして、意識をはっきりさせてから動き出す(セクション4.2)ようにしましょう。

安全ルールを守り、結果を焦らず、ただそのプロセスに身を任せてみる。このリラックスした「受け身」の姿勢こそが、ヘミシンクの持つ可能性を引き出す、最大のコツかもしれませんね。

ヘミシンク探究のためのリソース

さあ、ヘミシンクの世界、だいぶ深まってきましたね!

「でも、どうやって手に入れるのが一番オトクなの?」

「中古とかでも大丈夫?」

「結局、CDとアプリ、どっちがいいわけ?」

そんな、購入からフォーマット比較まで、一番「現実的」なギモンにお答えしちゃいます! ここを知っておかないと、「安物買いの銭失い」になっちゃうかも…!?

オンラインショップと中古品の活用

ヘミシンクを始めよう!と思った時、まずぶつかるのが「どこで買うか」問題ですよね。特に、中核となる訓練プログラム「ゲートウェイ・エクスペリエンス」(セクション5)は、インプット情報(セクション5.1)によるとCD全18枚組(!)という、かなりのボリューム。もちろん、お値段もそれなりにします。

そこで、多くの人が考えるのが「オンラインショップ」や「中古品」の活用ですよね。

まず、一番安全なのは公式サイトや正規代理店のオンラインショップで、新品のCDセット(セクション5.1)や、完全なデジタルダウンロード版(セクション7.3)を購入することです。これなら音源の品質は100%保証されています。

しかし、「いきなりフルセットは金銭的にキツイ…」という方が、オークションサイトやフリマアプリで「中古品」を探すのも、よくある流れだと思います。

確かに、中古品は安価に手に入る可能性があります。ですが、ヘミシンクの中古品には、特有の「重大なリスク」があることを知っておかなければなりません。

【危険】中古品・コピー品に潜むワナ

ヘミシンクは「精密な周波数」(セクション1.2)を使った音響技術です。中古品や違法コピー品には、以下のリスクがあります。

- CDの「キズ」は致命傷

普通の音楽CDなら多少のキズで音飛びしても「あちゃー」で済みますが、ヘミシンクの場合は別。音飛びによって肝心の周波数が途切れたり、再生されなかったりすると、バイノーラル・ビート(セクション1.2)が正しく生成されず、全く効果が得られません。

- 劣悪な「MP3圧縮」の恐怖

中古PCに入っていたコピー品などもってのほかです。インプット情報(セクション3.3)では「192kbps以上」のビットレートが推奨されていますが、それ以下で粗悪に圧縮されたMP3ファイルでは、周波数特性が失われ、効果が低下する(セクション3.3)可能性大です。

「安く買えた!」と喜んでいたら、実はただの「効果のないBGM」だった…なんてことになりかねません。

この技術の特性を考えると、「安さ」を取るか、「確実な効果」を取るか、は慎重に判断すべきポイントですね。本気で取り組むなら、やはり正規のデジタルダウンロード版(セクション7.3)あたりから始めるのが、一番安全で確実なスタートかもしれません。

関連する研究と実績

「ヘミシンクって、結局オカルトでしょ?」

「『宇宙存在と交信』(セクション8.2)とか言ってる時点で、ちょっと…」

そう思う気持ち、わかります(笑)。確かに「体外離脱(OBE)」(セクション8.1)や「アセンション」(セクション8.2)といったキーワードは、かなりスピリチュアル(セクション8)ですよね。

しかし、ヘミシンクが単なる「不思議系」と一線を画すのは、その背景に「科学的な原理」と「研究機関」の存在があるからです。

まず、この技術は創設者ロバート・モンロー博士(セクション1.1)によって開発され、「特許取得済みのオーディオ・ガイダンス技術」(セクション1.1)である、という点が重要です。

その核となるのは、インプット情報(セクション1.2)にある「バイノーラル・ビート(Binaural Beat)」という音響現象。これは、「右耳に120ヘルツ、左耳に115ヘルツ」のように、左右の耳から意図的に異なる周波数を聴かせると、脳がその「差」(この例では5ヘルツ)の音を脳幹部で「生成」する(セクション1.2)、という科学的・音響的な原理に基づいています。

ヘミシンク(Hemispheric Synchronization=左右両脳同調効果)(セクション1.3)の「実績」とは、この原理を応用し、脳波全体を特定の状態(アルファ波やシータ波など)(セクション1.3)へと導くことで、非常に広範な目的に活用されている点にあります。

ヘミシンクの「実績」= 2つの活用側面(セクション2)

この技術が目指す「変性意識」(セクション1.1)は、大きく分けて2つの分野で活用されています。

1. ウェルネスと自己啓発(セクション2.1)

ストレス対策、集中力アップ、学習効果の促進、睡眠の質の向上、行動修正(ダイエット)など、日常生活をサポートする目的での活用(セクション2.1)。

2. 精神的・スピリチュアルな探求(セクション2.2)

深い瞑想への誘導、潜在能力開発、過去世探究、そしてモンロー博士自身の探求の原点である「体外離脱体験(OBE)」(セクション2.2, 8.1)の探求など。

そして、こうした研究は今も、インプット情報(セクション7.2)によれば「非営利の研究機関」である「モンロー研究所(The Monroe Institute)」(セクション1.1, 7.2)によって続けられています。

「科学的な音響原理」をベースに、「非営利の研究機関」が、「意識の探求」という壮大なテーマに取り組んでいる。これが、ヘミシンクが単なるスピリチュアル・ブームで終わらない、奥深さの理由かもしれませんね。

さまざまなヘミシンクフォーマットの比較

Hemi-Sync Flow (セクション7.1):

「営利企業」が提供するサブスク制アプリ。300以上のタイトル(セクション7.1)が聴けるようですが、DBのレビュー情報によれば「バグが多い」「UIが古い」「サブスクなのに別途課金がある」(セクション7.1)など、ちょっと不安な点も多いようです。

- Expand (セクション7.2):

「モンロー研究所(非営利)」が提供する、もう一つの公式アプリ。こちらは「Flow」よりUIが洗練されており、ジャーナル(日記)機能(セクション7.2)など、スピリチュアルな探求を補助する目的で作られているようです。

【最大の注意点】アプリでは「ゲートウェイ」は完走できない!

初心者にとって一番重要な事実は、インプット情報(セクション7.3)によれば、「どちらのアプリも、ゲートウェイ・エクスペリエンス(全36エクササイズ)は含まれていない」という点です!「Flow」アプリに含まれるGEのエクササイズは、たったの6つだけ(セクション7.3)とのことで、これでは体系的な学習は不可能です。アプリはあくまで「サンプラー(お試し版)」(セクション7.3)と考えた方がよさそうです。

| 比較フォーマット | スマートフォンアプリ (Flow / Expand) | CD / デジタルダウンロード (フルセット) |

|---|---|---|

| 主な目的 | お試し、BGM、単発の瞑想 | 本格的な訓練 (ゲートウェイ・エクスペリエンス) |

| ゲートウェイ | 含まれていない (またはごく一部のみ) (Sec 7.3) | Wave I〜VIの全36エクササイズ (Sec 5.1) |

| 手軽さ | 非常に手軽 | CDの取り込みやデータ管理が必要 (Sec 3.3) |

| 注意点 | バグや料金体系の問題 (Flow, Sec 7.1)、あくまで「サンプラー」 (Sec 7.3) | MP3圧縮は192kbps以上を推奨 (Sec 3.3) |

まとめ:ヘミシンク初心者の疑問解消!瞑想・学習効果と安全な使い方

- ヘミシンクは音楽ではなく、特許取得済みの「音響技術」である

- 左右の耳に異なる周波数を流す「バイノーラル・ビート」の原理を使用している

- 脳が周波数の「差」の音を脳内で作り出し、脳波を同調させる

- 開発者は自身の体外離脱(OBE)体験を探求したロバート・モンロー博士

- 目的は「変性意識状態」に意図的に入ること

- 実用面(集中力、学習、リラックス)と探求面(瞑想、OBE)の2つの側面がある

- 「ゲートウェイ・エクスペリエンス」は体系的な意識の訓練プログラムである

- ほとんどの音源は「ステレオ・ヘッドフォン」が必須(スピーカー不可)

- 音量は「ガイダンスがかろうじて聴こえる程度」が鉄則(大きいと逆効果)

- 運転中・歩行中は絶対禁止。てんかん等の既往症がある人は医師に相談が必要

今回は、ヘミシンクの基本原理から実践的な使い方、そして最も重要な安全上の注意点までを詳しく見てきました。

ヘミシンクは単なる癒し音楽ではなく、創設者ロバート・モンロー博士が開発した「バイノーラル・ビート」という科学的原理に基づく、特許取得済みの音響技術です。

左右の耳に異なる周波数の音を送ることで、脳内に特定の「うなり音」を発生させ、脳波を意図した状態(変性意識)へと導きます。

その目的は、集中力アップや深いリラックスといった実用的なものから、開発の原点である「体外離脱(OBE)」の探求といったスピリチュアルなものまで、非常に幅広いのが特徴です。

実践する際は、ヘッドフォンを使い、音量を「ガイダンスがかろうじて聴こえる程度」まで小さくするのが鉄則です。音量が大きいと逆効果になるため、絶対に守ってください。そして、車の運転中や歩行中の使用は極めて危険なため厳禁です。

また、てんかん等の既往症がある方は、必ず医師に相談してください。

これらのルールを守り、安全な環境で、ご自身の可能性を探るツールとして活用してみてくださいね。