瞑想やりすぎると不安増加?効果的な時間と安全な習慣とは

瞑想は心を整え、ストレスを和らげる素晴らしい習慣として広く知られていますが、やりすぎると体や心に思わぬ影響を及ぼすことがあります。特に「瞑想やりすぎると体はどうなるのか」と不安に感じている方は少なくありません。

たとえば、無理な姿勢を長時間続けることで腰や肩に痛みが出たり、血流が滞ってしびれを感じることもあります。また、瞑想を通じて内面に深く意識を向けることで、眠っていた感情や記憶が蘇り、瞑想中に不安感が増すケースもあるのです。

それでも、瞑想は適切な方法と時間を守れば、多くのメリットがあるのも事実です。一日何分、何時間が効果的なのか、あるいは一日中瞑想してもいいのか、また瞑想は一日何回くらいやると良いのかといった点も気になるところでしょう。

さらに、効果が出るまで何分くらい必要なのか、続けることで本当にIQがアップするのか、願いが叶いやすくなるのかといった疑問もよく寄せられます。

そして、瞑想を深める中で「魔境」と呼ばれる精神的な揺らぎや、「悟りを開くにはどのくらいの期間が必要なのか」といった問いに直面する人も少なくありません。

この記事では、瞑想のやりすぎによるリスクから正しい取り組み方まで、幅広く丁寧に解説していきます。安全に、そして効果的に瞑想を生活に取り入れたい方にとって、きっと参考になるはずです。

瞑想やりすぎると体や心に何が起きる?

統合失調症や解離性障害になる方の中には、瞑想のやりすぎ、スピリチュアルにハマりすぎ

— ライフファクトリー🍀カウンセリング (@Lifefactory1) August 23, 2021

が原因の場合があります。そうすると、変性意識状態が常に続いている状況となります。

いわば、常に催眠状態なので自分で幻聴、幻覚、を作りだすことにつながります。

瞑想には多くのメリットがある一方で、やりすぎると体や心に不調をきたす可能性があります。長時間同じ姿勢で座ることで腰や肩に負担がかかり、血流の悪化や疲労感につながることもあります。

精神的にも過度な集中がストレスや不安感を呼び起こすことがあるのです。適切な頻度や時間を知らずに無理をすると、思わぬ逆効果が起きかねません。ここでは体と心に起こる変化を具体的に見ていきましょう。

瞑想やりすぎると体はどうなる?

瞑想と聞くと、精神を整えるもの、ストレスを軽減する方法というイメージがあるかもしれません。確かにその通りなのですが、だからといって「長くやればやるほど良い」というものでもありません。

特に、瞑想を長時間、あるいは高頻度で行い続けると、体に思わぬ負担や不調が現れることもあるのです。

主な体への影響としてよくあるのは、姿勢による身体的負担です。瞑想は基本的に座って行いますが、例えばあぐらをかいたまま長く動かずにいると、骨盤や股関節、腰への負担が積み重なり、腰痛や坐骨神経痛の原因になることがあります。

また、背筋を伸ばすことに意識を向けすぎて、背中や肩が緊張状態のまま固まり、肩こりや頭痛を引き起こす人もいます。

さらに、長時間の瞑想で血流が滞ることも問題です。特に下半身への血流が悪くなり、足がしびれたりむくんだりすることがあります。このような状態が続くと、静脈瘤などのリスクもゼロではありません。

健康のために行っているつもりが、体調を悪化させてしまっては本末転倒ですね。

また、瞑想によって副交感神経が優位になる時間が極端に長くなると、日中に必要な集中力や緊張感が欠けてしまうことがあります。

これは、「ぼんやりしてしまって仕事が手につかない」「やる気が出ない」といったかたちで現れることが多いです。心のリラックスが過剰になると、活動モードとのバランスが取れなくなってしまうというわけですね。

そのほか、瞑想中の呼吸が浅くなりすぎて酸素不足に近い状態に陥ることもあります。これは、特に初心者が無意識に呼吸を止めてしまったり、極端に遅くしてしまうと起こりがちです。

軽いめまいや頭の重さを感じるようになった場合は、一度中止して深呼吸をしましょう。

このように、瞑想のやりすぎは体にさまざまな悪影響を及ぼすことがありますが、ポイントは「長くやらないこと」ではなく「無理のない時間と姿勢で行うこと」にあります。たとえば1日1回、15〜20分程度が無理のない範囲だと言われています。

体にいい瞑想も、やり方を間違えると逆効果になりかねません。だからこそ、自分の体調や感覚に合わせて、柔軟に取り入れていくことが大切ですね。

瞑想をやりすぎると「魔境」に入るって本当?

「瞑想をやりすぎると“魔境”に入る」と聞くと、少し不気味な印象を受けるかもしれません。しかし、これはスピリチュアルな話ではなく、実際に長時間・高頻度の瞑想を行う人の一部に起きる心理的な現象として知られています。

“魔境”とは、仏教や禅の修行用語として使われることもある言葉で、簡単に言えば瞑想中に現れる不安定な精神状態のことを指します。

瞑想を通じて意識を深く内面に向けていくと、時として、普段は抑え込まれていた感情や過去の記憶、恐怖、自己否定感といった“心の奥底に沈んでいたもの”が浮かび上がってくることがあるのです。

例えば、ある人は瞑想中に突然「自分はこの世界に必要ないのでは」といった極端な考えにとらわれることがあります。

あるいは、周囲の音や光に異常に敏感になったり、現実感が薄れて「今が夢か現実か分からなくなった」と感じることもあるようです。こうした状態を総称して“魔境”と呼ぶのですね。

このような現象が起こる背景には、過度の瞑想によって意識のバランスが崩れることが関係しています。特に独学や自己流で深い瞑想に挑んだ場合、自分の感情や思考を客観的に見られず、溺れてしまうような感覚に陥ることがあるのです。

また、長時間の瞑想で感覚が敏感になりすぎると、外部との接点が希薄になり、現実社会との距離感が生まれてしまうこともあります。これは俗にいう「浮世離れした感覚」とも言えるかもしれません。

とはいえ、魔境に入ることは決して異常なことではなく、あくまで「一時的な心の反応」として冷静に捉えることが大切です。

そして、万が一こうした状態が続くようであれば、一度瞑想を中断し、現実的な活動に意識を戻すことをおすすめします。散歩をしたり、人と会話をすることで、感覚は次第に安定していきます。

魔境に入らないためには、瞑想を急激に深めようとせず、時間や強度をコントロールすることが重要です。最初は1日5分から始めて、少しずつ延ばしていくこと。そして、不安を感じたら無理をせず中断する柔軟さも必要です。

瞑想は本来、自分を整えるための手段であり、「特別な意識状態に入ること」が目的ではありません。魔境という言葉に振り回されず、自分のペースを大切にして取り組んでいくことが大切だと思いますよ。

瞑想で不安感が増すのはなぜ起きるのか?

瞑想はリラックスできる方法だと聞いて始めたのに、「なぜか不安な気持ちが強くなってきた」と感じる方が意外と多くいます。これは決して珍しい反応ではなく、実は瞑想のプロセスとして自然に起こりうることなのです。

通常、私たちは日々の生活の中で、さまざまな感情や思考を無意識のうちに抑え込んでいます。

「仕事のことで悩んでいるけど、考えても仕方がないから忘れよう」「不安なことは考えないようにしよう」といった具合に、心の奥に感情を閉じ込めるクセがついているのですね。

しかし、瞑想では「今この瞬間の自分」に意識を向けることが求められます。すると、それまで抑え込んでいた感情が徐々に浮かび上がってくるのです。これが、瞑想を始めてしばらく経つと「不安感が増してきた」と感じる正体なのですね。

このように、瞑想は心の奥にあるものを表面化させる作用があるため、ネガティブな感情と向き合う場面も増えてきます。たとえば、過去の失敗やトラウマ、人間関係のもつれなどがフラッシュバックのように蘇ることもあります。

これを「瞑想による悪影響」と誤解してしまう人もいますが、実は心のデトックスのような反応でもあるのです。

ただし、これがあまりに強すぎると日常生活に支障をきたすこともあるため注意が必要です。うつ病やパニック障害など精神疾患のある人は、瞑想によって症状が悪化するケースも報告されています。

そのような場合には、自己判断で続けるのではなく、医師や心理士のアドバイスを受けながら進めることが大切です。

また、不安感を減らすためには、瞑想前の準備がカギになります。呼吸を整えること、静かで安心できる場所を確保すること、体をほぐしてから始めることなど、事前の環境づくりだけでも安心感はぐっと高まります。

必要であれば、誘導瞑想や音楽付きのアプリを活用するのも良い方法ですね。

不安感が出てくるのは、心が揺れ動いている証拠でもあります。無理に押さえ込むのではなく、優しく見つめてあげるような姿勢で取り組むと、少しずつ穏やかな気持ちを取り戻せると思いますよ。

毎日瞑想で願いが叶いやすくなるは本当?

「毎日瞑想をしていると願いが叶いやすくなる」と聞くと、なんとなく夢物語のように感じる方もいるかもしれません。

しかし、これはスピリチュアルな話ではなく、心理学や脳科学の視点から見ても一定の根拠があります。実は、瞑想を習慣化することで目標達成力や行動力が上がるというのは、研究データからも示唆されているのです。

ポイントは、「願いが叶う」その理由が“偶然”ではなく、“意識と行動の変化”にあるという点です。毎日瞑想を行うことで、脳の前頭前野と呼ばれる部分が活性化し、集中力や計画性、感情のコントロール力が高まると言われています。

つまり、自分が何を求めているのか、それを叶えるには何をすべきかを冷静に判断できるようになるのです。

また、瞑想によって心が静まり、自分の内面と深く向き合えるようになると、本当に叶えたい願いが明確になります。

「なんとなくお金が欲しい」「モテたい」という漠然とした思いではなく、「安心して暮らせる仕事がしたい」「心の通った人間関係を築きたい」といった形で、願いが具体化されていくのです。

願いが具体化すると、行動が変わります。そして行動が変わることで、結果も変わってくる。このサイクルを自然に作り出すのが、瞑想の力なのだと思います。

ただし、「瞑想さえしていれば願いが叶う」というのは誤解です。あくまで瞑想は心を整える土台作り。土台がしっかりすることで、自分自身が望む未来へと進みやすくなるというわけですね。

さらに興味深いのは、瞑想には自己肯定感や幸福感を高める効果があるという点です。自己肯定感が高まれば、「自分にはそれを叶える力がある」と信じやすくなり、行動力も自然と増していきます。

そういった意味で、瞑想は願いを叶えるための“心のコンディショニング”とも言えそうです。

日々の積み重ねが、いつの間にか人生を変えていく力になります。願いを叶えるというのは、特別な力ではなく、毎日の意識と習慣の結果なのかもしれませんね。

精神面の変化と現実逃避のリスク

瞑想を継続していると、多くの人が心の変化を実感するようになります。集中力が高まったり、怒りや焦りといった感情に振り回されにくくなったりするのは、瞑想の大きなメリットのひとつです。しかしその一方で、注意しておきたいのが現実逃避のリスクです。

これは、瞑想に没頭するあまり、現実世界との関わりを避けるようになる状態のことです。実際、「瞑想していると落ち着くから、嫌なことから離れられる」と感じるようになると、だんだんと現実の課題に向き合う力が弱くなっていくことがあります。

たとえば、人間関係に悩んでいる人が「瞑想すれば嫌な気持ちを忘れられる」と考えるようになったとき、それは一時的な心の回復にはなるかもしれませんが、根本的な解決にはつながりません。

問題を直視せず、瞑想の中に逃げ込む形になってしまうと、かえって現実とのギャップが広がり、孤立感や自己否定感が強くなるケースもあるのです。

また、瞑想中に得られる心地よさや静けさを「これが本当の自分の居場所」と感じるようになると、次第に社会的な活動に対して関心が薄れてくることもあります。

これは一見穏やかな状態に見えても、実は社会性の低下や「生きづらさ」の原因になることがあります。

精神的な変化そのものは悪いことではありません。むしろ、心が整い、自分自身に正直になれるのは瞑想の魅力です。ただ、瞑想を通じて内側ばかりに意識が向きすぎると、バランスを崩してしまう可能性があるのです。

そこで大切なのが、瞑想のあとに現実の活動に意識を戻す習慣をつけることです。例えば、瞑想後に日記を書いたり、軽いストレッチや散歩をして「今ここ」の身体感覚を取り戻すだけでも、現実とのつながりを感じやすくなります。

心の変化は瞑想の大きな醍醐味ですが、地に足をつけて取り組むことが重要ですね。瞑想は“逃げ場”ではなく、“整えるための場所”として使うのが理想的だと思います。

瞑想やりすぎると逆効果?正しい実践時間とは

統合失調症や解離性障害になる方の中には、瞑想のやりすぎ、スピリチュアルにハマりすぎ

— ライフファクトリー🍀カウンセリング (@Lifefactory1) August 23, 2021

が原因の場合があります。そうすると、変性意識状態が常に続いている状況となります。

いわば、常に催眠状態なので自分で幻聴、幻覚、を作りだすことにつながります。

「長くやればやるほど効果がある」と思われがちな瞑想ですが、実はやりすぎると逆効果になることもあります。

集中力が続かず疲れやすくなったり、日常生活とのバランスが崩れてしまったりすることがあるのです。安全に続けるためには、一日何分、何回行えばよいのかを知ることが大切です。ここでは、効果的な瞑想時間と無理なく続けるためのコツを解説します。

瞑想は一日何分?何時間までやった方がいい?

瞑想を始めたばかりの方からよく聞かれるのが、「一日に何分くらいやるのが適切なのか?」という疑問です。あまりに短いと意味がないように思えますし、かといって長すぎても続けられるか不安になりますよね。

結論から言えば、一日に10〜20分程度が最も効果を感じやすく、無理なく継続できる目安とされています。特に、初心者や日常生活が忙しい人にとっては、まずは5分からスタートしてみるのがおすすめです。

これは、アメリカのハーバード大学などの研究でも、1日15〜20分の瞑想を8週間続けることで、脳の構造や感情のコントロール力が変化したという報告があります。

つまり、「少しの時間でも、継続すれば確かな効果が期待できる」ということです。

では、もっと長くやった方が効果的なのでしょうか?答えは「人による」と言えます。確かに、30分以上の瞑想を習慣化している人もいますが、長く続ければ続けるほど効果が増す、というわけではありません。

むしろ、慣れていない段階で長時間行うと集中力が続かず、逆にストレスになることもあるのです。

また、瞑想を長時間行ったことで、体に不調をきたしたり、精神的に不安定になるケースもあります。こうしたリスクを避けるためにも、最初は無理のない時間設定で、体と心の調子を見ながら少しずつ伸ばしていく方法が理想的です。

一番大事なのは、「毎日短時間でもコツコツ続けること」です。週に一度だけ1時間行うよりも、毎日10分ずつ続ける方が習慣になりやすく、効果も安定しやすいからです。

瞑想は“時間の長さ”よりも“質と継続”が重要。まずは気負わず、5分からはじめてみるのが一番だと思いますよ。

一日中瞑想してもいい?

瞑想にハマってくると、「もっと深く入り込みたい」「もっと効果を感じたい」と思う方も増えてきます。

そして一部の人は、「一日中ずっと瞑想していたい」と感じるようになることもあります。確かに、瞑想漬けの時間はとても静かで、心地よいものに感じられるでしょう。

ただし、一般的な生活の中で一日中瞑想をすることは、決して推奨されるものではありません。それどころか、身体的にも精神的にもバランスを崩す可能性があります。

実際、長時間の瞑想を繰り返していると、身体が固まりすぎたり、血流が悪化したりするなど、健康リスクが出てきます。とくに座りっぱなしで動かずにいることで、腰や膝、首への負担が増えるため、腰痛や肩こり、筋肉の緊張を感じる人も多いのです。

精神面でも、一日中瞑想ばかりしていると、現実感が薄れたり、人とのコミュニケーションを避けるようになったりするリスクがあります。これは「社会的孤立」や「自我の崩壊」といった問題にもつながりかねません。

もちろん、瞑想リトリートのような専門的な指導のもとで行う集中瞑想期間では、1日数時間にわたる瞑想も取り入れられます。

ただし、その場合でも合間に食事・運動・対話の時間がしっかり設けられているのがポイントです。瞑想だけに没頭するのではなく、生活全体の中に瞑想を組み込んでいるのです。

つまり、一般の生活において「一日中瞑想する」というのは、バランスを欠いた行為になりやすく、継続的な心身の健康とは言いがたいのです。

瞑想は“非日常のひととき”として楽しむもの。日常とのバランスを崩さずに行うことで、瞑想の本当の効果が発揮されると思います。

瞑想は一日何回もやるべき?

瞑想は1日に何回行うのが良いのでしょうか?1回だけでいいのか、それとも何回も分けてやるべきなのか。この質問も、よく初心者から寄せられるテーマです。

結論としては、「1回でも十分だが、複数回に分けるとより効果的」という考え方が基本です。特に、1回の時間が短い場合には、朝と夜の2回に分けるスタイルが無理なく取り入れやすいと言えるでしょう。

朝の瞑想には、「心を整えて1日を良いスタートにする」という目的があります。起き抜けの頭はまだ雑念が少なく、瞑想には理想的な状態です。呼吸を整えながら静かに目を閉じることで、思考が落ち着き、前向きな気持ちで1日を始められるようになります。

一方、夜の瞑想は、「1日の疲れやストレスを手放し、安眠につなげる」役割があります。特に、寝る直前にスマホを見たり、考えごとをしすぎると脳が興奮したまま眠りにつくことになりますが、瞑想によって自律神経を落ち着かせると、入眠がスムーズになりやすいです。

このように、朝と夜の2回瞑想を取り入れることで、1日のリズムが整い、心と体のバランスも安定しやすくなるのです。ただし、回数を増やすことを目的にしてしまうと、義務感になりがちなので注意が必要です。無理に3回、4回と増やす必要はありません。

また、短時間のマインドフルネス瞑想(たとえば1分間の深呼吸)を、日中の休憩中などに挟むのもおすすめです。リモートワークの合間や通勤中、トイレの中など、場所を選ばず手軽にできるので、忙しい人でも取り入れやすいですよ。

大切なのは、回数にこだわるのではなく、「自分の生活リズムに合わせて、自然に取り入れられる形にする」こと。続けやすく、心地よい瞑想習慣が、日々の暮らしを整えてくれると思いますよ。

効果があるのは何分から?

瞑想を始めたばかりの人にとって、「いったい何分くらいやれば効果があるの?」というのはとても気になるポイントですよね。

短すぎると意味がなさそうだし、かといって長くやるのは大変…。そんな疑問に対して、実は明確な“正解”は存在しませんが、ある程度の「目安」はあります。

まず最初に知っておいてほしいのは、「たった1分の瞑想でも、効果がある」ということです。たとえ短くても、呼吸に意識を向けたり、自分を見つめ直す時間をとるだけで、脳や心にはポジティブな影響があると考えられています。

特にストレスの多い日常では、たった1分でも“立ち止まる”ことでリセット効果が生まれるのです。

一方で、多くの専門家や研究者が勧めているのは、1回あたり10〜20分程度の瞑想です。これは、脳波がアルファ波からシータ波へと移行し、心が深く静まるのにちょうど良い時間帯だとされているためです。

集中力や感情の安定性、睡眠の質などに影響が出始めるのも、この時間帯からとされています。

さらに、実際に行われた研究でも、1日15分の瞑想を8週間続けることで、脳の灰白質(感情・記憶を司る領域)が変化したという報告があります。つまり、「効果があるかどうか」は“1回の時間”だけでなく、“継続するかどうか”にも大きく関わってくるのです。

ただし、無理をして長く続けるよりも、「短時間でも毎日続ける」ことの方がはるかに大切です。極端な話、5分を毎日1週間続けた方が、1時間を週に1回やるよりも心への影響は大きいとも言われています。

また、初心者のうちは、5分間座っているだけでも意外と大変に感じるかもしれません。途中で雑念が浮かんでも気にせず、「5分だけ自分を観察する」という軽い気持ちで始めてみると、少しずつ慣れていけると思います。

効果が現れるまでの時間には個人差がありますが、「今ここ」に戻る練習として、まずは短くても“意識的な時間”を持つことが第一歩になります。そう考えると、思ったよりも気軽に始められると思えてきますね。

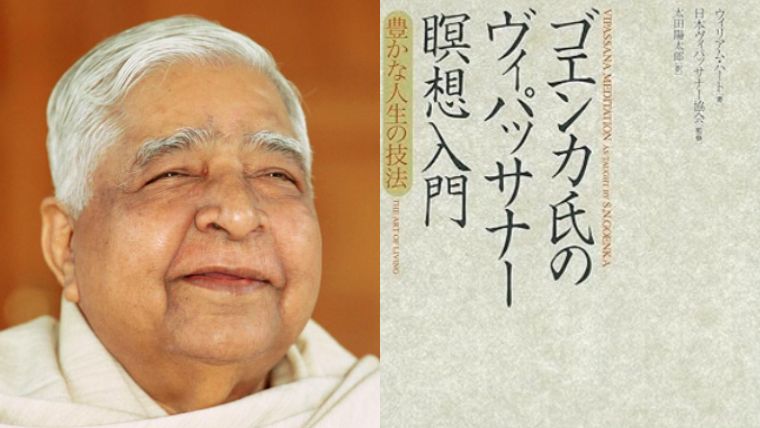

悟りを開く!どのくらいの期間が必要なの?

瞑想というと、「悟り」や「解脱」といった言葉が浮かぶ方もいるかもしれません。確かに、仏教や禅の世界では、瞑想は悟りに至るための修行法のひとつとされています。

では、現代に生きる私たちが瞑想を通じて“悟り”を開くには、どれくらいの期間が必要なのでしょうか?

この問いに対して、まず大前提としてお伝えしたいのは、「悟りに明確なゴールや期限はない」ということです。

悟りとは、“ある状態”を達成することではなく、“ある視点”や“感覚”に気づくことに近いとされています。つまり、何年修行すれば悟れるというような一律の基準は存在しません。

それでも、「変化の兆し」を感じられるまでの目安はあります。多くの瞑想実践者やインストラクターによれば、本格的な気づきが訪れるのは、毎日30分程度の瞑想を3ヶ月以上継続した頃から、というケースが多いようです。

これはあくまで一例ですが、習慣化された瞑想が意識の質を変えていくのに必要な“最低ライン”と見ることができます。

そして、“悟り”といってもその解釈は人それぞれです。ある人にとっては、「小さなことでイライラしなくなった」というのが悟りかもしれません。

別の人にとっては、「自分の存在価値に気づいたこと」「生きることへの執着が和らいだこと」がそう感じられるのかもしれません。

また、日常生活において、瞑想を深めていく中で「物事をありのままに見られるようになった」「過去や未来ではなく、“今”に意識を置けるようになった」といった体験があるなら、それもまたひとつの悟りの形と言えるでしょう。

ただ、ここで注意しておきたいのは、「悟りを目的にして瞑想をする」ことが逆効果になる場合があるという点です。なぜなら、「悟りたい」という気持ちが強くなりすぎると、それがかえって執着や焦りを生み出してしまい、心がざわついてしまうからです。

本来、瞑想は“何かを得るため”というよりも、“何も求めず、あるがままを受け入れるため”の行為です。結果を求めるのではなく、過程を味わい、自分と向き合う時間を大切にすること。それが、もっとも自然に“悟りに近づく方法”なのかもしれません。

つまり、悟りとはどこか遠くにあるゴールではなく、日々の中にそっと姿を現すものなのだと思えます。気づいたときには、あなたもすでに“何かを悟っている”のかもしれませんね。

『自分はいない』

— 大島英明 (@hikky49) May 9, 2025

多くの方が

自分探しの旅を

続けていますが

目的を達成することは

決して無いでしょう

何故なら…#ノンデュアリティ #開運 #幸せ #悟り #ワンネス #瞑想 #言霊 #波動 #空のささやき pic.twitter.com/9sc4SP59t5

【まとめ】瞑想やりすぎると不安増加?効果的な時間と安全な習慣とは

以下は今回のまとめとなります。

- 長時間座ることで腰や肩に痛みが出るリスクがある

- 血流が悪化し足のしびれやむくみを引き起こす可能性がある

- 呼吸が浅くなり酸素不足による頭痛やめまいが生じることがある

- 過度に副交感神経が働き日中の集中力が低下しやすくなる

- 抑圧された記憶や感情が浮かび上がり不安感が増す場合がある

- 魔境と呼ばれる精神的に不安定な状態に陥るリスクがある

- 現実との距離ができ社会との接点を失う可能性がある

- 願いの具体化と行動力向上により目標達成しやすくなる

- 効果的な瞑想時間は一日10~20分が目安とされている

- 悟りの期間に明確な基準はなく日々の継続が重要である

瞑想は心を整え、ストレスを緩和する効果が期待される反面、やりすぎることで身体や精神に思わぬ負担がかかることもあります。

長時間同じ姿勢で座ることで腰や肩に痛みが生じたり、血行不良でしびれが起きるケースもあります。また、深く意識を内側に向けることにより、忘れていた感情や記憶が浮かび上がり、不安感が増すことも少なくありません。

それでも、瞑想は適切な時間と方法を守れば大きな恩恵があります。毎日の習慣として一日10~20分を目安に行い、無理のない頻度で継続することが大切です。

さらに、IQの向上や願望実現といったプラス効果が期待できる一方、精神的な混乱や“魔境”と呼ばれる状態に陥るリスクにも注意が必要です。

悟りを開くためには焦らず、地道に内省を深めることが重要だと言えるでしょう。