マインドフルネスと扁桃体の関係!頭良くなる仕組み科学的根拠を解説

忙しい現代社会では、ストレスや不安に悩まされる場面が増えています。そんな中、注目を集めているのが「マインドフルネス」と「扁桃体」の関係です。

マインド フル ネス 扁桃体 頭良くなると言われる仕組みは、単なる気休めではなく、脳の変化にしっかりと裏付けられたものです。実際に、やり続けた結果、集中力や感情の安定が向上したとする報告も多く見られます。

この記事では、瞑想 扁桃体 縮む なぜ?という疑問に答えながら、発達しすぎた扁桃体がもたらすリスクにも触れていきます。さらに、扁桃体 鍛える ツボの刺激法や、瞑想中に感じる前頭葉 ムズムズの理由、扁桃体 小さくする方法についてもわかりやすく解説します。

また、扁桃体 前頭前野 関係を踏まえたうえで、瞑想をしないほうがいい人の特徴や、場合によっては起こり得る危険についても取り上げます。

マインドフルネスを通じて、心と脳のバランスを整えるための知識を、ぜひここから身につけてください。

マインドフルネスと扁桃体の関係!頭良くなる仕組みとは?

マインドフルネス訓練によって、脳の扁桃体の灰白質密度が小さくなることが確認されていて、その減少度合とストレス度が相関していることが示されています(減少するほどストレスレベルが低くなる)

— サラリン@吃音解放宣言がんばる (@kitsutsukiman) August 18, 2024

扁桃体は恐怖や不安に関連する部位で、吃音の人は扁桃体が過剰に反応していることが分かっています pic.twitter.com/aDBvRiAoYk

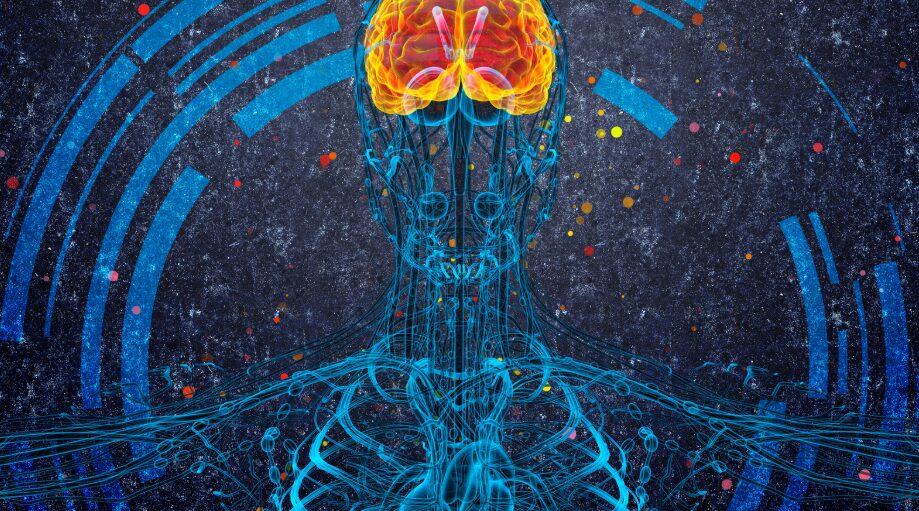

マインドフルネスを実践すると、扁桃体の活動が抑えられ、前頭前野の働きが活性化することがわかっています。扁桃体が小さくなることで、過剰なストレス反応が減り、冷静な判断力や集中力が高まります。

脳の灰白質が増加するという脳の変化も、科学的に証明されています。ここでは、マインド フルネスの実践で扁桃体=頭良くなる仕組みを詳しく解説していきます。

\おススメ記事/

マインドフルネス 脳の変化とは何か

マインドフルネスを続けると、私たちの脳にはどんな変化が起きるのでしょうか。これは単なる「気の持ちよう」ではなく、最新の脳科学でも確かめられている事実です。

マインドフルネスの実践で特に注目されているのが「脳の灰白質の増加」です。灰白質とは、情報処理や記憶、感情コントロールを担う大切な組織で、ここが増えるということは、脳のパフォーマンス自体が底上げされるということを意味しています。

実験では、わずか8週間のマインドフルネス瞑想プログラムを受けた被験者に、海馬や前頭前野といった重要な領域で灰白質の増加が見られたという結果が出ています。

海馬は記憶力や感情のコントロール、前頭前野は思考力や判断力に直結する部分です。この2つが強化されることで、日常生活の集中力アップ、ストレス耐性向上といった効果が現れやすくなります。

さらに、脳の「デフォルトモードネットワーク(DMN)」と呼ばれる、何もしていないときに働くネットワークも抑えられることが分かっています。

DMNが暴走すると、過去の失敗を思い出したり、未来への不安にとらわれやすくなりますが、マインドフルネスはこれを静かに整えてくれるのです。

つまり、マインドフルネスは単なるリラクゼーションではなく、脳の構造そのものを健康に変えていく「脳のトレーニング」だと言えそうですね。日々の少しの積み重ねが、大きな変化を生む力を持っているのだと思います。

扁桃体と前頭前野の関係をわかりやすく解説

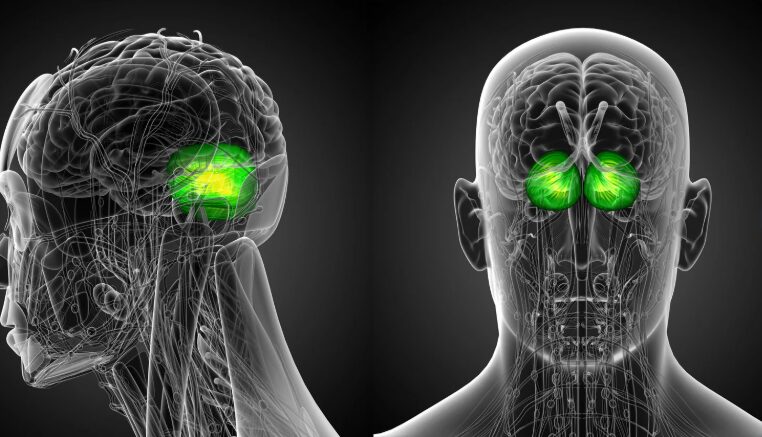

私たちが感情を感じたり、コントロールできたりするのは、脳の中にある「扁桃体」と「前頭前野」という部位の連携によるものです。

扁桃体は、不安や恐怖などの感情を司る原始的な部分で、外部の刺激に対して即座に反応する役割を持っています。たとえば、暗い道で不意に物音を聞いたとき、心拍数が急に上がるのは、扁桃体が瞬時に「危険だ」と判断したからです。

一方、前頭前野は、そうした原始的な感情反応を理性的にコントロールする役割を担っています。前頭前野は脳の「最高司令部」とも呼ばれ、冷静な判断、感情の抑制、計画的な行動を支えているのです。

扁桃体が感情を爆発させようとするのを、前頭前野が「ちょっと待って」とブレーキをかけるような関係性だとイメージするとわかりやすいでしょう。

しかし、ストレスが慢性化したり、過労状態が続くと、前頭前野の働きが弱まってしまいます。そうなると、扁桃体の暴走を止められなくなり、ちょっとしたことでイライラしたり、不安で夜眠れなくなったりするのです。

マインドフルネス瞑想は、この前頭前野を鍛え直し、扁桃体の過剰な反応を鎮める助けになります。つまり、「感情に流されない心」をつくるための基盤になるわけですね。

感情と理性のバランスを取り戻すことが、心穏やかに毎日を過ごすためにはとても大切だと思います。

瞑想で扁桃体が縮むのはなぜ?科学的根拠を紹介

「瞑想をすると扁桃体が縮む」という話には、ちゃんとした科学的根拠があります。

マインドフルネス瞑想が脳に与える影響を調べた研究では、8週間の瞑想プログラムを行った人たちの扁桃体の灰白質が5%ほど縮小したという結果が出ました。

これは、アメリカのマサチューセッツ総合病院とハーバード・メディカルスクールによる共同研究によるものです。

扁桃体は、ストレスや不安を感じたときに真っ先に反応する部位です。現代社会では、命に関わる危険は少ないにもかかわらず、仕事のプレッシャーや人間関係の悩みで、扁桃体が過剰に反応してしまうケースが多くなっています。

これが慢性化すると、心身に悪影響を及ぼすのはもちろん、記憶や学習能力にも悪い影響を与えてしまいます。

しかし、瞑想によって「今ここ」に意識を集中する訓練を続けると、脳は「そこまで警戒する必要はない」と学習していきます。その結果、扁桃体の活動が静まり、小さくなっていくのです。

この変化は、単なる精神的な変化ではなく、MRI画像でも確認された「脳の構造変化」なので、説得力がありますよね。

つまり、瞑想は心のリラクゼーションを超えて、ストレスに対する脳の反応を根本から変えていく力を持っているわけです。これを知ると、瞑想を習慣にしてみたくなるのも自然なことだと思います。

扁桃体を小さくする方法を徹底解説

扁桃体を小さくして、ストレスに強い脳を手に入れるには、日々の積み重ねがカギとなります。最も効果的な方法は、やはりマインドフルネス瞑想を生活に取り入れることです。

毎日10分でも15分でも、呼吸に意識を向けるシンプルな瞑想を続けるだけで、脳は少しずつ変わり始めます。

また、ストレスを感じたときにすぐにリセットできるように、自分だけの「ストレス解消リスト」を作っておくのもおすすめです。

好きな音楽を聴く、自然の中を散歩する、温かいお風呂に浸かる、アロマを焚くなど、五感を心地よく刺激する行動をリストアップしておきましょう。

さらに、適度な運動と質の良い睡眠も扁桃体の過剰な活性を抑えるのに重要です。朝に日光を浴びる、夜はデジタル機器から少し離れるなど、生活リズムを整えるだけでも大きな効果が期待できます。

これらの習慣を組み合わせることで、扁桃体の過剰な反応を鎮め、脳全体のストレス耐性を高めることができますね。焦らずコツコツと続けることが、脳をしっかりと変えていく近道だと思います。

瞑想時の前頭葉がムズムズする理由とは

瞑想中に「前頭葉のあたりがムズムズする」という感覚を体験したことがある人もいるかもしれません。

この現象には、きちんとした脳科学的な理由があります。瞑想を行っているとき、特に集中して呼吸や身体感覚に意識を向けていると、脳の中でも前頭前野と呼ばれる領域が活発に働き始めます。

前頭前野は、注意力や感情のコントロール、理性的な判断を司る部分で、いわば「脳の司令塔」のような存在です。

マインドフルネス瞑想では、この前頭前野を特に活性化させるため、脳への血流が増加します。その結果、脳が刺激を受けて軽い違和感やムズムズした感覚を覚えることがあるのです。

特に、普段あまり意識して使わない感覚を繊細に感じ取るようになるため、こうした微細な変化に気づきやすくなるといわれています。

このムズムズ感は、脳が本格的に「意識のトレーニング」を始めているサインだと考えていいでしょう。

最初は違和感があっても、瞑想を続けるうちに自然と落ち着いてくるので、心配する必要はありませんね。むしろ、脳が変化している証拠だとポジティブにとらえていいのだと思います。

マインドフルネスと扁桃体の関係!頭良くなる実践ポイントなど、リスクもある?

精神が安定しない人へ。実は精神安定剤より瞑想の方がストレスを軽減出来るという研究データがあります。瞑想のメリットは他にも、脳の容積を変化させたり、脳疲労を抑えたりする事も可能です。簡単に言うと、ストレスを感じなくなるし、記憶力も上がって頭も良くなるし、脳の疲れを和らげれるので最強

— 【レオン】思考改革 × 情報発信 (@free_reonlife) March 17, 2024

マインドフルネスには、扁桃体を落ち着かせ、ストレスに強い脳を作る効果があります。ただし、実践の仕方を誤ると、逆に不安を悪化させたり、心のバランスを崩す危険もあります。

ここでは、扁桃体 鍛える ツボや安全な実践法、注意が必要なしないほうがいい人の特徴についても紹介します。正しく続けることで、脳と心に良い変化をもたらす方法をお伝えします。

マインドフルネスをやり続けた結果に見る効果!

マインドフルネスを継続して行うと、脳と心にどのような効果が現れるのでしょうか。

実践者たちの報告や科学的な研究結果をまとめると、大きく分けて「集中力の向上」「ストレス耐性の強化」「感情コントロール力の向上」の3つが目立ちます。

まず、集中力についてですが、マインドフルネスを続けることで、注意を今この瞬間に向ける力が鍛えられます。これにより、仕事中のミスが減ったり、長時間でも物事に集中できるようになったという声が多く聞かれます。

また、瞑想によってストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑えられ、心が穏やかになっていくことも確認されています。

さらに、感情の波に飲み込まれにくくなる効果もあります。何か嫌なことが起きても、すぐに反応するのではなく、一呼吸おいて冷静に受け止められるようになったという人も少なくありません。

これは、瞑想によって扁桃体の活動が落ち着き、前頭前野のコントロール機能が強化されるためだと考えられています。

つまり、マインドフルネスをやり続けた結果、脳そのものが「ブレにくく、しなやかな状態」へと育っていくわけです。

最初は小さな変化でも、積み重ねることで大きな違いになっていくのが魅力ですね。少しずつでも続けていけば、きっと実感できる日がくるのだと思います。

扁桃体の発達しすぎがもたらすリスク

扁桃体はもともと私たちを危険から守る大切な器官ですが、過剰に発達しすぎるとさまざまな問題を引き起こすことが知られています。

特に、現代社会では生命の危機に直面する機会は少ないにもかかわらず、仕事のプレッシャーや人間関係のストレスに敏感に反応してしまうケースが増えています。

扁桃体が過敏になると、ちょっとした出来事にも強い不安や怒りを感じるようになり、心の負担が大きくなってしまいます。その結果、慢性的なストレス状態に陥りやすくなり、心拍数の上昇や血圧の上昇といった身体的な影響も出てきます。

さらに、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が続くと、記憶や学習を司る海馬がダメージを受け、認知機能の低下を招くことさえあるのです。

また、扁桃体の過剰な活動は、うつ病や不安障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)といった精神疾患にも深く関わっていると指摘されています。

つまり、扁桃体の発達しすぎは、単なる「ストレスを感じやすい体質」というだけではなく、心身の健康全体に悪影響を及ぼすリスクがあるということです。

だからこそ、日頃からマインドフルネス瞑想などを取り入れて、扁桃体の暴走を防ぐことが大切ですね。ストレスに飲み込まれない心を育てることが、現代社会を上手に生き抜くためには欠かせない力だと思います。

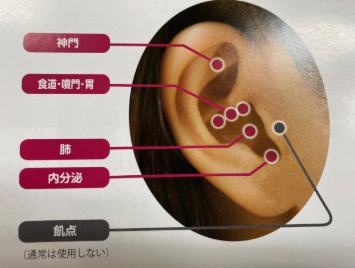

扁桃体を鍛えるツボの位置と刺激法

実は、扁桃体の働きを落ち着かせ、バランスよく鍛えるために有効とされるツボもあります。特におすすめなのが、耳のまわりにある「神門(しんもん)」というツボです。

神門は、自律神経を整え、心をリラックスさせる効果が期待できるツボとして知られています。場所は、耳の上部のややくぼんだあたりにあります。

この神門を指で優しく押しながら、ゆっくりと呼吸を整えるだけでも、扁桃体の過剰な興奮を鎮めるサポートになります。ポイントは「強く押しすぎないこと」です。

イタ気持ちいいと感じるくらいの強さで、5秒押して5秒離すリズムを繰り返すといいでしょう。特にストレスを感じたときや、心がザワザワするときに実践すると効果的です。

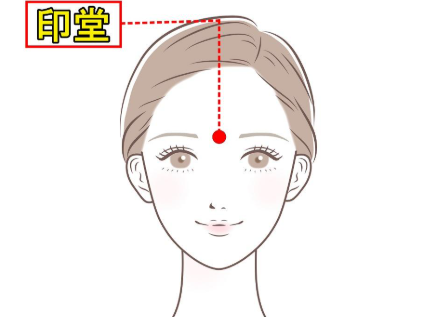

また、眉間の少し上にある「印堂(いんどう)」というツボもおすすめです。このツボを軽くマッサージすることで、心身の緊張が和らぎ、穏やかな気持ちを取り戻しやすくなります。

マインドフルネス瞑想と合わせて、こうしたツボ押しを取り入れると、より高いリラックス効果が期待できそうですね。

簡単にできるセルフケアだからこそ、毎日の習慣に取り入れていきたいですね。小さな積み重ねが、心と脳に大きな変化をもたらしてくれるのだと思います。

瞑想 しないほうがいい人の特徴

瞑想は多くの人にとってリラックス効果やストレス軽減に役立つ素晴らしい習慣ですが、実はすべての人にとって万能というわけではありません。なかには、瞑想をしないほうがいいとされるケースもあります。

まず注意したいのが、過去に強いトラウマ体験があり、それが未解決のまま心の奥に残っている人です。

マインドフルネス瞑想では、意図的に「今この瞬間」の感覚に意識を向けるため、普段は意識していなかった過去の記憶や感情が突然表面に浮かび上がることがあります。それによって逆に不安や恐怖が増幅され、心のバランスを崩してしまうリスクがあるのです。

また、重度のうつ病や統合失調症など、精神的な治療が必要な方も、独学で瞑想を始めるのは避けたほうがよいとされています。専門医のサポートなしに自己流で進めると、症状を悪化させる可能性があるためです。

このような場合は、無理に瞑想をするよりも、まずはカウンセリングや医師による適切な治療を優先することが大切です。

瞑想は、心がある程度落ち着いてから取り組むほうが、安全で効果も実感しやすくなります。自分の心の状態をきちんと観察しながら、無理なく取り入れるのが理想ですね。

瞑想の危険なケースと正しい対策

瞑想は正しく行えば心身に素晴らしい効果をもたらしますが、場合によっては注意が必要な場面もあります。特に、瞑想に過度な期待を抱きすぎてしまったり、無理に長時間続けたりすると、思わぬ悪影響を引き起こすことがあります。

たとえば、瞑想中に強い不安感や恐怖感が湧いてきてしまうことがあります。これは「感情の解放現象」とも呼ばれ、普段抑え込んでいたストレスやトラウマが一時的に表面化するために起こるものです。

本来なら、こうした感情を優しく受け止めながら進めるのが理想ですが、無理に押さえつけようとすると、かえって苦しくなってしまうことがあります。

また、過集中になりすぎると、頭痛や疲労感を感じる人もいます。特に初心者は「頑張って集中しなきゃ」と力が入りすぎてしまい、リラックスとは逆の状態になってしまうことがあるのです。

こうしたリスクを避けるためには、瞑想を「頑張るもの」ではなく、「ただ観察するもの」ととらえることが大切です。

短時間でもいいので、無理のない範囲で行い、違和感を覚えたらすぐに休憩すること。もし続ける中で心身に大きな違和感が出てきた場合は、専門家に相談するのも一つの方法です。

瞑想は本来、とても自然な行為です。構えず、ゆったりとした気持ちで取り組むことで、その効果を最大限に引き出せるようになります。焦らず、少しずつ慣れていくことを意識していきたいですね。

【まとめ】マインドフルネスと扁桃体の関係!頭良くなる仕組み科学的根拠を解説

以下、今回のまとめとなります!

- マインドフルネスは脳の灰白質を増やし、扁桃体を縮小させる

- 扁桃体が小さくなるとストレス過剰反応が減り、心が安定する

- 前頭前野が活性化し、冷静な判断力と集中力が向上する

- デフォルトモードネットワークを抑えることで不安を軽減できる

- 瞑想の継続により記憶力や学習効率も向上していく

- 扁桃体の発達しすぎは慢性ストレスや精神疾患リスクを高める

- 扁桃体 鍛える ツボを押すことでリラックス効果が期待できる

- 瞑想中に前頭葉 ムズムズを感じるのは脳の活性化サイン

- 瞑想は万能ではなく、しないほうがいい人もいるため注意が必要

- 正しいやり方を守ることで、脳と心のパフォーマンスを最大化できる

マインドフルネスは、単なるリラクゼーションではなく、脳の構造そのものに変化をもたらす科学的に裏付けられたトレーニング法です。瞑想を継続することで、扁桃体の過剰な活動が抑えられ、ストレスに強い脳が育まれることがわかっています。

また、前頭前野の働きが活性化することで、冷静な判断力や感情コントロール力が高まり、集中力の向上にもつながります。

さらに、脳の灰白質が増加し、デフォルトモードネットワークの過剰な働きも抑えられるため、過去や未来への不安にとらわれにくくなります。

ただし、瞑想には注意点もあり、過去のトラウマが強い場合や精神疾患がある人は慎重に行う必要があります。正しい方法で無理なく続けることが、マインドフルネスの効果を最大限に引き出す鍵となるでしょう。