マインドフルネス国際資格おすすめ!講師になるには?完全マニュアル

マインドフルネスは近年、世界中で注目を集めており、人口も年々増加しています。ビジネスシーンではマインドフルネス研修が導入され、マインドフルネスを取り入れている企業も急増しているのが現状です。

こうした背景から、マインドフルネスを仕事に生かす方法や、講師として活躍する道を目指す人も増えてきました。

しかし、「マインドフルネスに国家資格はあるの?」「資格の難易度は?」「どんな資格種類があるのか?」など、気になる点は多いものです。

さらに、マインドフルネスと瞑想の違い、瞑想インストラクター資格との違い、マインドフルネスとヨガの違いについても正しく理解しておくことが大切です。

本記事では、マインドフルネス国際資格おすすめ講師になるには?というテーマを中心に、基礎から応用までわかりやすく解説していきます。

マインドフルネスの国際資格ってあるの?おすすめ 資格は?講師になるには…を解説

#マインドフルネス ティーチャートレーニングの国際資格を取ります!今日からトレーニングに参加する!

— りんむう|マインドフルネス・プラクティショナー (@lingmu_mindful) September 9, 2021

2023年1月、心理職などの対人援助職の支援として、MBSR 8weeks program を開催する!(募集はまだ!

今日は久々、良い天気☀️ pic.twitter.com/OmGGa5OCfP

マインドフルネスに国家資格は存在しないものの、世界的に信頼されている国際資格は複数あります。

取得することで、講師としての信頼性を高めることが可能です。

ここでは、人気の高いおすすめ資格と、それを活かして講師になるための基本的な流れを紹介していきます。

これを知ることで、今後の目標設定がぐっと明確になるでしょう。まずは資格の種類から理解を深めていきましょう。

マインドフルネスの国家資格はあるの?

まず結論から言うと、現時点ではマインドフルネスに関する国家資格は存在しません。

国家資格とは、国が法律に基づいて公式に認定する資格制度のことを指しますが、マインドフルネスは民間団体や教育機関が独自に認定している「民間資格」の形にとどまっています。

このため、マインドフルネスを本格的に学びたい方や、講師として活動を目指す方は、質の高い民間資格を取得することが主な道となります。

一方で、民間資格であっても、世界的に信頼されている機関や、長年の実績があるスクールが発行しているものもあります。

例えば、海外ではマインドフルネス認定講師(Certified Mindfulness Teacher)などが広く認知されており、日本国内でも受講できるプログラムも増えています。

これには、ビジネスシーンでのストレスマネジメントを目的としたものから、医療・福祉分野に役立つものまで幅広いコースが存在しています。

いくら国家資格がないとはいえ、講師として活躍している人は数多くいます。

つまり、民間資格でもしっかりと学び、実績を積めば、十分に信頼される活動が可能だということです。今後、社会全体のマインドフルネスへの関心が高まれば、公的な資格制度が整う可能性も出てくるかもしれませんね。

マインドフルネスの資格・種類について知ろう

マインドフルネスの資格には、本当にさまざまな種類が存在しています。このため、目的やレベルに応じて自分に合ったものを選ぶことが重要です。

大きく分けると

「基礎知識を身につける初級講座」「講師・インストラクターとして教えるための上級資格」「特定分野に特化した専門資格」

などがあります。

例えば、初心者向けの資格では、基本的なマインドフルネスの考え方や簡単な呼吸法、セルフケアに役立つ実践方法を学びます。

一方、上級講座では、グループ指導の方法や心理的サポート技法、企業向け研修プログラムの設計方法など、より実践的な内容が求められます。

さらに、特定分野に特化したものでは、「子ども向けマインドフルネス講座」や「高齢者施設向けマインドフルネス指導者養成」などもあります。

どれだけ幅広い種類があるかを知ると、逆に迷ってしまうかもしれません。

しかし、どの資格も「自分はどんな場所で、どんな人に、何を伝えたいか」を明確にすれば、自然と選ぶべき道が見えてきます。慎重に選べば、学びも仕事も大きな充実感につながると思います。

マインドフルネスの資格の難易度はどれくらい?

マインドフルネスの資格は、簡単に取得できるものから、かなりの学習時間と実践を要するものまで、難易度に幅があります。

このため、「マインドフルネスの資格」と一言で言っても、そのハードルは受講する講座によって大きく変わることを知っておく必要があります。

例えば、基礎レベルの資格では、数日から数週間のオンライン講座で取得できるものもあります。

こうした講座では、日常生活にマインドフルネスを取り入れる方法を学び、簡単な実践法を習得することが中心です。試験もそれほど厳しくなく、ある程度テキストを読み込めば合格できるケースが多いでしょう。

しかし、プロフェッショナル向け、特に講師や企業研修担当者を目指すレベルになると話は別です。

半年以上かけて理論・実技・指導法を学び、実際に指導練習を行いながらフィードバックを受けるといった、本格的なトレーニングが求められる場合もあります。

このような上級資格では、単なる知識だけでなく「実際に人に伝える力」まで問われるため、相応の努力と自己鍛錬が必要になります。

つまり、目標によって必要な難易度は異なります。これから資格取得を考えている方は、「なぜ資格を取りたいのか」「どこで活かしたいのか」をしっかり考えた上で選ぶとよいでしょう。

自分に合った難易度の資格を目指すことで、無理なくステップアップできると思います。

マインドフルネスとヨガの違いも押さえよう

マインドフルネスとヨガは、どちらも心と体を整える手段として人気ですが、実は目的やアプローチに違いがあります。

ここを正しく押さえておかないと、自分に合った方法を選ぶのが難しくなってしまうかもしれませんね。

まず、マインドフルネスは「今この瞬間の自分に気づく」ことを目的としています。呼吸、体の感覚、感情、思考などに意識を向け、それをありのままに受け止める練習を繰り返します。

座って行うことが多く、動きよりも「気づき」を重視しているのが特徴です。

一方で、ヨガは古代インドにルーツを持つ身体技法であり、ポーズ(アーサナ)や呼吸法(プラーナーヤーマ)を通して心身を整えることが目的です。身体を動かしながら、呼吸と心の状態を整えていくため、よりフィジカルな要素が強いと言えるでしょう。

このため、身体をしっかり動かしてリフレッシュしたい人にはヨガが向いていますし、心の落ち着きや自己観察を深めたい人にはマインドフルネスがぴったりだと思います。それぞれの違いを理解したうえで、自分に合う方法を取り入れるのがいいですね。

マインドフルネスと瞑想・違いの理解が重要

マインドフルネスと瞑想は、似たようなイメージを持たれることが多いですが、本来の意味や使われ方には微妙な違いがあります。ここを正しく理解することが、効果的な実践につながると言えそうですね。

まず、瞑想とは「意図的に心を落ち着かせ、集中する状態を作り出す」広い概念です。

瞑想には、座禅、マントラ瞑想、慈悲の瞑想など、多様なスタイルが存在しています。つまり、瞑想はあくまで“手段”であり、目的や方法はさまざまなのです。

一方、マインドフルネスは「今この瞬間を意識的に感じ取り、評価せずに受け入れる心のあり方」です。

そのため、マインドフルネスの中には瞑想を使った練習もありますが、日常生活の中で歩いたり、食べたり、仕事をしたりしながら行うこともできます。

つまり、マインドフルネスは瞑想の一種に分類されることもあるけれど、必ずしも座って目を閉じる必要はないということです。

実際、マインドフルネスの実践者の中には、料理中や散歩中に自然と取り組んでいる人もいますね。この違いを知っておくと、より自由な形で取り入れられると思います。

マインドフルネスの国際資格ってあるの?おすすめ 資格は?講師になる為のポイント

マインドフルネスコーチトレーナーになりました。

— 修行ケンイチ (@ken_kenplus) May 11, 2021

マインドフルネスコーチベーシックとアドバンス。

それぞれ12回のプログラム。

米国国際コーチ協会認定資格なので、

取得した知識やノウハウで独自のプログラムを

つくることができます。#マインドフルネス#マインドフルネスコーチ#ライフコーチ pic.twitter.com/a3xjHW8eeO

講師を目指すなら、単にマインドフルネスの知識を学ぶだけでは不十分です。実践力や伝える力をバランスよく磨くことが求められます。

この章では、国際資格取得後に講師として成功するために押さえておきたい大切なポイントを解説していきます。少しずつでも準備を重ねることで、理想に近づくことができるはずです。講師デビューに向けた第一歩を一緒に踏み出しましょう。

マインドフルネス研修のニーズとは

近年、多くの企業でマインドフルネス研修への関心が高まっています。この背景には、働き方やストレス環境の変化が深く関わっていると考えられますね。

現代のビジネスパーソンは、膨大な情報量やスピード感の中で働いています。その結果、集中力の低下や、燃え尽き症候群(バーンアウト)を経験する人が増えているのが実情です。

このため、社員一人ひとりが「今ここ」に集中し、自己管理能力を高める方法としてマインドフルネスが注目されるようになりました。

具体的な研修内容には、呼吸を使った短時間のリフレッシュ法、感情のコントロールトレーニング、集中力向上のためのワークなどがあります。これにより、社員の生産性向上、メンタルヘルス対策、コミュニケーション改善といった効果が期待されているのです。

また、マインドフルネスは宗教色が薄いため、誰でも受け入れやすい点も企業導入を後押ししています。このように考えると、マインドフルネス研修のニーズは今後もますます高まっていくと思います。

マインドフルネス 取り入れている企業事例

実際に、マインドフルネスを取り入れている企業は世界中に広がっています。特に有名なのは、GoogleやApple、Nikeといったグローバル企業ですね。

例えばGoogleでは、「Search Inside Yourself」というマインドフルネスプログラムを開発し、社員の自己認識力や共感力、リーダーシップ力を高めることに役立てています。

このプログラムは、単なるストレス解消ではなく、仕事のパフォーマンス向上を目指して設計されている点が特徴的です。

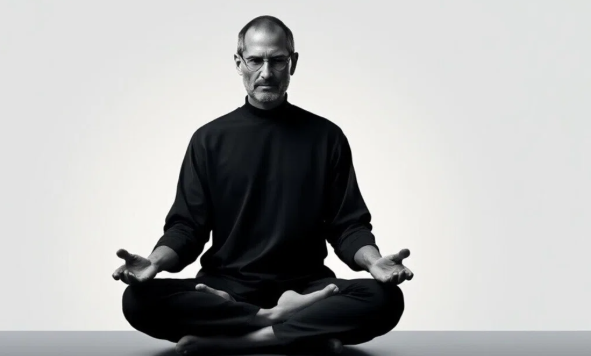

一方、Appleでは、創業者スティーブ・ジョブズが個人的に禅の瞑想を取り入れていた影響もあり、今でもマインドフルネスをベースとした研修や社内サポート体制が整えられています。

社員が静かに思考を整理できる「静寂の部屋」など、ユニークな取り組みも話題になりました。

さらに、日本企業でも取り入れる動きが進んでいます。ある大手通信会社では、マインドフルネスを活用したストレスチェック制度を導入し、社員のメンタルケアに成果を上げています。

こうして具体的な事例を見ると、マインドフルネスは単なるトレンドではなく、ビジネスの成功にも直結する重要な要素になりつつあると感じますね。

マインドフルネスを仕事に生かす方法

マインドフルネスは、私生活だけでなく、仕事においても大きな効果を発揮します。特に、集中力や判断力、ストレス耐性を高めたい方にとっては、非常に有効なスキルだと言えるでしょう。

まず、マインドフルネスを仕事に取り入れる最大のメリットは、「今、目の前の仕事に集中できるようになること」です。

たとえば、会議中に雑念が浮かんでも、それに引きずられず、すぐに話し合いに意識を戻せるようになります。このスキルは、マルチタスクが求められる現代のビジネス環境ではとても重宝されますね。

また、ストレスフルな場面でも冷静さを保ちやすくなるため、対人関係のトラブルやミスのリスクも減らせます。これを意識的に活用することで、チームの中での信頼感も高まることが多いのです。

例えば、朝の始業前に5分だけ呼吸に意識を向ける時間を作る、重要なプレゼン前にマインドフルネスを実践して心を整えるなど、すぐにでも取り組める方法はたくさんあります。少しずつ習慣にしていけば、大きな成果につながると思いますよ。

世界のマインドフルネス人口事情

ここ数年で、マインドフルネスの実践人口は世界中で急増しています。特に欧米諸国では、健康維持だけでなくビジネス、教育、医療など幅広い分野で取り入れられるようになっていますね。

例えばアメリカでは、すでに約20%近い成人が何らかの形でマインドフルネス瞑想を実践したことがあると言われています。

学校教育でも、子どもたちにマインドフルネスを教えるプログラムが導入されるケースが増えており、感情コントロールや集中力向上の効果が期待されています。

ヨーロッパでもイギリスを中心に、議会で議員自身がマインドフルネスを学ぶ取り組みが行われるなど、社会全体に浸透しつつあります。

このように考えると、もはやマインドフルネスは一部の人のためのものではなく、世界規模で「心の健康法」としてスタンダードになりつつあると言えますね。

一方で、日本ではまだ欧米ほどの普及率には至っていませんが、年々関心が高まっています。これからますます広がりを見せる可能性が高い分野だと思います。

講師を目指すなら押さえたいコツ

マインドフルネス講師を目指すのであれば、単に知識を詰め込むだけでは不十分です。実践力と指導力、この二つをバランスよく身につけることが大切になってきますね。

まず大前提として、自分自身が日常的にマインドフルネスを実践していることが重要です。座学で学んだだけでは、本当の意味で相手に伝わる指導はできません。

毎日の実践を通じて、マインドフルネスが自分にどんな変化をもたらしているかを体感しておくことが大切だと思います。

次に、指導する立場に立つためには「相手に合わせた伝え方」が求められます。たとえば、ビジネスパーソン向けであれば、ストレスマネジメントや生産性向上との関連性を意識して説明する必要がありますし

医療や教育分野であれば、専門用語を使わずやさしい言葉で伝える工夫が求められるでしょう。

また、資格取得だけで安心せず、最新の研究情報やトレンドにもアンテナを張り続ける姿勢も欠かせません。このように、常に学び続け、実践し続けることが、信頼されるマインドフルネス講師への近道だと思います。

【 #マインドフルネス #青葉女子学園 】

— 法務省矯正局 (@MOJ_KYOUSEI) August 30, 2023

毎朝の日課として行っているマインドフルネス。

月1回来ていただいている講師の発案で、ぬいぐるみを観察してみること、お腹に乗せて上下するぬいぐるみを通じて呼吸が可視化されるような体験をしたことで、体の変化や感覚に集中しやすくなりました。 pic.twitter.com/7cnTEOjFgU

【まとめ】マインドフルネス 国際資格 おすすめ 講師になるには完全マニュアル

今回のまとめです。

- マインドフルネスには国家資格は存在しない

- 世界的に信頼される国際民間資格が複数ある

- 資格には基礎から上級まで多様な種類がある

- 資格難易度は講座によって大きく異なる

- 瞑想インストラクター資格とは目的と対象が異なる

- ヨガとの違いは身体重視か意識重視かにある

- マインドフルネスと瞑想は手段と目的に差がある

- 企業研修でもマインドフルネスの導入が進んでいる

- 仕事に生かすには習慣化と応用力が必要となる

- 講師になるには実践力と伝達力の両方が求められる

マインドフルネスは世界的に注目され、企業導入や仕事への応用も進んでいます。

現在、国家資格は存在しないものの、国際的に信頼される民間資格があり、講師を目指す道も広がっています。

資格には難易度や種類がさまざまあり、目的に応じた選択が重要です。マインドフルネスと瞑想、ヨガとの違いを理解することも不可欠であり、ビジネス現場では研修需要も高まっています。

GoogleやAppleなど導入企業の事例を見ても、マインドフルネスはストレス管理や生産性向上に効果を発揮しています。

講師を目指す場合は、実践と伝える力の両立が鍵となり、常に自己研鑽を続ける姿勢が求められるでしょう。

今後、日本でもマインドフルネス人口の拡大が期待され、講師の活躍の場もさらに広がると考えられます。

【参考】日本国内で取得できるマインドフルネス資格リスト

| 資格正式名称 | 主な内容・特徴 | 難易度の目安 |

|---|---|---|

| マインドフルネススペシャリスト資格(一般社団法人日本能力開発推進協会) | 基本理論・日常で使えるマインドフルネス技法を学ぶ | 比較的やさしい(初心者向け) |

| メンタルマネジメント検定(一般財団法人日本能力開発推進協会) | マインドフルネスを含めた自己管理・メンタル改善 | 基礎レベル |

| 日本マインドフルネス普及機構認定 マインドフルネスベーシック講座 | マインドフルネス基礎+簡単な実践スキル習得 | 比較的やさしい |

| 国際メディカルセラピー協会認定 マインドフルネスカウンセラー資格 | カウンセリングにマインドフルネスを応用する手法 | 中級レベル |

| MBCT(マインドフルネス認知療法)トレーニングプログラム(東京大学・精神科関連) | 臨床心理士・精神科医対象、専門的なマインドフルネス応用 | 非常に難しい(専門職向け) |

| マインドフルネスストレス低減法(MBSR)日本公式プログラム | 医療・福祉・教育現場でのマインドフルネス活用スキル | 難易度高め |

※また、最も簡単で手軽な民間資格としてマインドフルネスセラピスト・瞑想インストラクターの資格もあります。下記概要リンク参照

マインドフルネスセラピスト・瞑想インストラクターの資格概要【参考】難易度別おすすめマインドフルネス資格まとめ

| 難易度 | おすすめ資格 | 特徴 |

|---|---|---|

| 初級 | マインドフルネススペシャリスト資格 | 手軽に学べる・すぐ日常に活かせる |

| 中級 | マインドフルネスカウンセラー資格 | クライアントへの支援も可能に |

| 上級 | Certified Mindfulness Teacher(CMT) | 世界基準の指導スキルを習得できる |

| 最上級 | MBSR認定講師資格(Mindfulness-Based Stress Reduction) | 医療・教育の現場で実践可能な超本格派資格 |

【参考】資格比較リスト(資格ごとの費用と取得期間)

| 資格名 | 取得費用 | 取得期間 | 離腹度 |

|---|---|---|---|

| マインドフルネススペシャリスト証 | 30,000円前後 | 1~2ヶ月 | 簡単 |

| マインドフルネスカウンセラー証 | 50,000円前後 | 2~4ヶ月 | 中級 |

| MBCTプログラム | 150,000円以上 | 6ヶ月以上 | 高難度 |

| Certified Mindfulness Teacher (CMT) | 300,000円以上 | 1年~ | 最高難度 |

以上、上記の表も参考にしてみてください。