タフティって何?引き寄せの法則との違いをわかりやすく解説!

タフティって何?という疑問は現在多くの人が抱いています。

今回は話題の「タフティ」その基本的な考え方と実践法を解説します。

特に注目されるタフティの三つ編みの考え方・やり方や、続けることで得られる三つ編みの効果を紹介しながら、日常生活にどう活かせるのかをわかりやすくまとめました。

引き寄せとの違いについても触れていますので是非ご覧ください。

- タフティとは何か?という基本的な概念や思想の背景

- タフティの三つ編みの考え方とやり方と実践のステップ

- タフティの三つ編み効果や日常での変化

- タフティの三大原則や怪しい・効果なしといった疑問への答え

タフティって何?基本概念と三つ編みメソッドを解説

タフティって何?と気になる人に向けて、まずは基本的な考え方を紹介します。

現実を映画のフィルムに例えるユニークな視点を持ち、日常の出来事を自分で選び直せると考えるのが特徴です。

さらに、タフティで欠かせない三つ編みのやり方も合わせて解説します。初心者でも取り入れやすく、意識の切り替えを体感できるシンプルなメソッドなんですね。

- タフティって何|現実を映画のように操る哲学

- タフティ「三つ編み」のやり方|初心者でもできる実践ステップ

- タフティの「三つ編み」効果|日常で起こる変化と体験談

- タフティの三大原則|現実創造を支える基本ルール

- タフティは怪しい?噂の真相と誤解を徹底検証

タフティって何|現実を映画のように操る哲学

タフティとは、一言でいえば「自分の現実を映画のように編集できる」というユニークな考え方です。

ロシアの作家ヴァジム・ゼランドが提唱した哲学で、引き寄せの法則や自己啓発の延長線上にあるものですが、ちょっとスパイスの効いた切り口で語られるのが特徴です。

まるで自分が監督になって、今の人生のシーンを選び直すような感覚を持てるのがタフティの魅力だと思います。

この思想では、現実を「映画のスクリーン」に例えるのがポイントです。目の前で起きている出来事はすでに映し出されているフィルムであり、過去の行動や意識の結果にすぎません。

じゃあ未来はどうなるの?と思うかもしれませんが、それは「次にどのフィルムを選ぶか」で決まる、というのがタフティ流の答えです。つまり「今ここ」で意識をどう使うかで、これからの現実を選び替えられるという考え方なんですね。

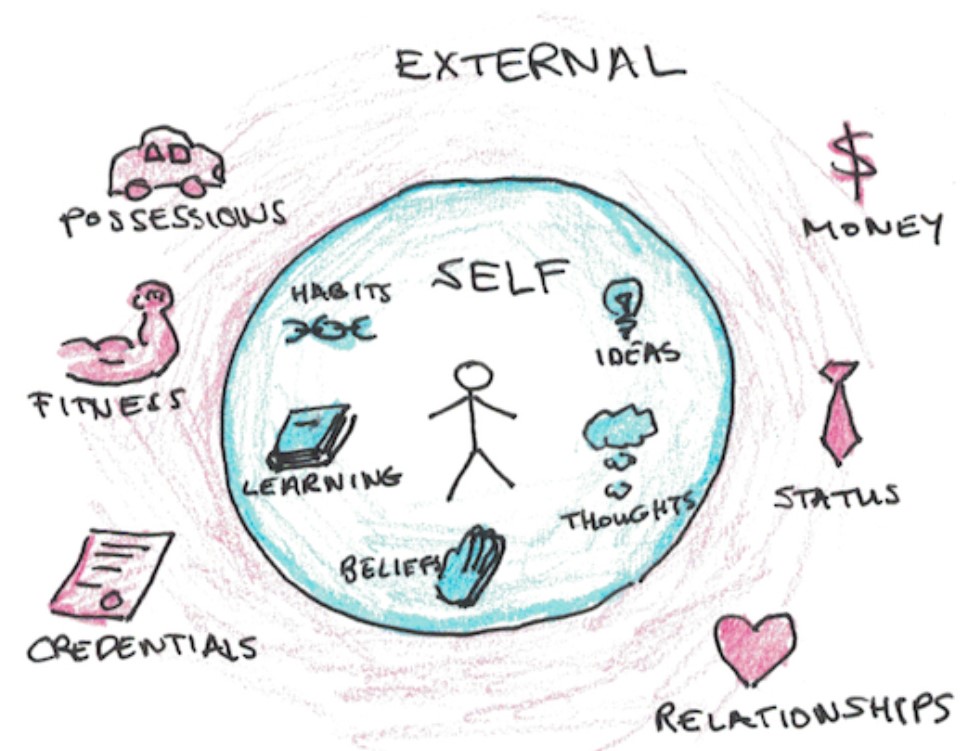

さらにタフティでは「内なるスクリーン」「外なるスクリーン」「センタースクリーン」という3つの視点が登場します。内なるスクリーンは心の中の思考や妄想、外なるスクリーンは実際に目の前で起きている現実。

そして両者を超越するセンタースクリーンこそが、自分が監督として現実を作り直す立ち位置です。この切り替えができるようになると、目の前の出来事に振り回されなくなるんです。

ただ、スピリチュアルっぽい用語が多いので「なんだか怪しい」と感じる人もいるかもしれません。ですが心理学的に見ても、自分を客観視して行動を選ぶ力を鍛えるという意味では実践的なんですよね。

要は「自分は映画の登場人物でもあり監督でもある」という意識を持つことが、タフティの入口というわけです。こう考えると、ちょっと面白そうだと思えてきませんか?

タフティ「三つ編み」のやり方|初心者でもできる実践ステップ

タフティの実践でよく出てくるのが「三つ編み(ブレイド)」です。聞き慣れない言葉ですが、これが現実を選び替えるためのキーとなるテクニックなんですよ。

難しそうに感じるかもしれませんが、実際はシンプルなステップで始められます。初心者でもちょっとしたコツをつかめば、すぐに取り入れられるのが嬉しいところですね。

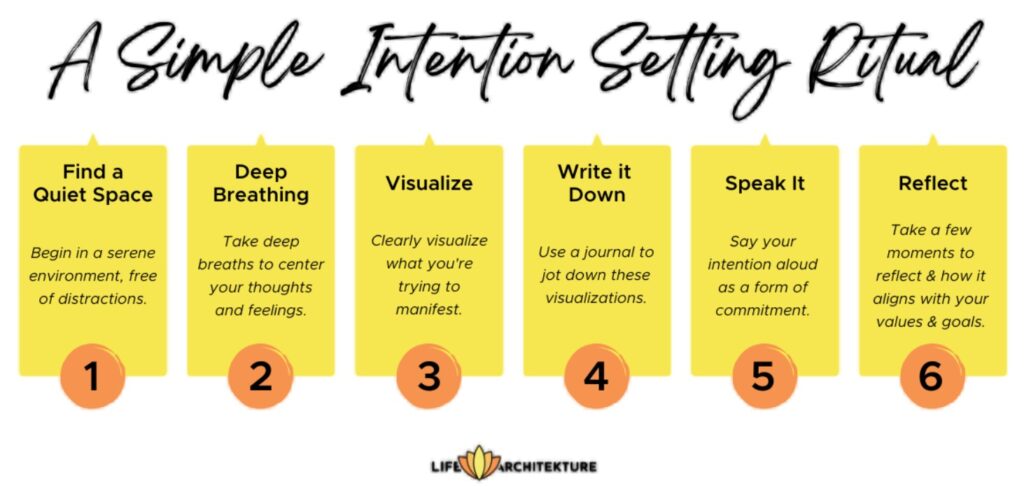

やり方の基本は、まず「後頭部の中心」に意識を向けることから始まります。ちょうどうなじの少し上あたりを意識する感じです。そこを意識しながら「私は映画を見ている」と心の中で唱えます。

次に目の前の現実を映画のスクリーンとしてイメージし、自分がそのスクリーンを外側から観察している感覚を持つのです。ここで大事なのは「感情に飲み込まれないこと」。

怒りや不安に揺さぶられそうなときでも、一歩引いて眺めるように意識すると効果が出やすいですね。

例えば、仕事でイライラすることがあったとしましょう。その瞬間に「これは映画の一コマだ」と切り替えてみると、不思議と冷静になれるんです。

もちろん、最初はうまくいかなくても大丈夫。深呼吸をしながら何度か繰り返していくと、次第に「起動状態」と呼ばれる感覚が身についてきます。

このように三つ編みは特別な道具や時間を必要としません。通勤電車の中や、寝る前の数分でもできるのが強みです。

ちょっとした意識の切り替えで「自分が現実を選んでいる」という感覚を持てるので、日常に取り入れるだけでも心が軽くなると思いますよ。

要するに、三つ編みは簡単にできるけれど奥が深いテクニックだということです。試してみたら、意外とハマるかもしれませんね。

タフティの「三つ編み」効果|日常で起こる変化と体験談

三つ編みを続けると、実際にどんな変化が起こるのか気になりますよね。多くの人が口をそろえて言うのは「感情に振り回されにくくなる」という効果です。

自分が映画の観客であり監督でもあると意識することで、日常の出来事を冷静に受け止められるようになるんです。これはストレスの多い現代社会では大きなメリットだと思います。

他にも「シンクロニシティが増える」という声も多いです。たとえば、会いたいと思っていた人に偶然出会ったり、欲しかった情報が自然に手に入ったりするケースですね。

これを「偶然」と片付けるか「意識と現実がリンクした」と感じるかは人それぞれですが、体験してみると本当に不思議な気分になります。

また「行動が変わる」というのも大きな効果です。自分が現実を選んでいるという意識が強まると、無駄な行動を減らし、未来に必要な選択を自然にできるようになるんです。

例えば、不安に押し流されてSNSをだらだら見るより、「自分の未来に必要な勉強をしよう」と切り替えられる、そんな変化が起きるんですね。

もちろん、効果をすぐに実感できない人もいます。中には「やってみたけどよくわからない」という口コミもあるんです。ただし、多くの体験談を見ても共通しているのは「続けるうちに少しずつ変化を感じた」という点。だからこそ、焦らず気楽に続けることが大切だと思います。

つまり三つ編みの効果は、感情の安定、偶然の一致、行動の変化といった形で少しずつ現れるということです。小さな変化が積み重なって、気づけば大きな流れが変わっている。そんな実感が得られるのが魅力だと思いますね。

タフティの三大原則|現実創造を支える基本ルール

タフティには「三大原則」と呼ばれる重要なルールがあります。これを知っておくと、タフティの考え方をぐっと理解しやすくなるんです。三つ編みの実践や意識の切り替えも、この三大原則がベースにあると考えると納得できると思います。

まず一つ目は「現実は映画のフィルムのように選べる」という考えです。目の前の出来事は固定されたものではなく、自分の意識によって次のフレームを選び直せる、ということですね。これを知るだけでも「未来はまだ決まっていない」という安心感が生まれるでしょう。

二つ目は「バランスの力に逆らわない」という原則です。何かを強く求めすぎると、かえって逆の結果を引き寄せるという考え方です。

例えば「絶対にお金持ちにならなきゃ!」と執着すると、逆にチャンスを逃したり、ストレスで心が疲れてしまったりするんですね。だからこそ、自然体で重要性を下げることが成功の近道になるといえます。

三つ目は「意図を意識的に選ぶ」というルールです。無意識に流されるのではなく、自分がどんな現実を望むのかをしっかり意図することが重要だとされています。

意図を持つだけで行動や出会いが変わっていき、結果として未来も変わる。これは心理学的にも納得できる部分だと思います。

ただし、これらの原則を頭で理解するだけでは不十分です。日常で意識して使ってみることが大切なんですね。最初は難しく感じても、続けていけば自然に習慣化されていきます。

三大原則を押さえておけば、タフティの実践もぐっとやりやすくなるでしょう。要するに、土台を知ることが現実創造の第一歩ということですね。こうして考えると、試してみる価値は大いにあると思いますよ。

タフティは怪しい?噂の真相と誤解を徹底検証

タフティという言葉を初めて聞いた人の中には「なんだか怪しい…」と感じる人も多いかもしれませんね。確かにスピリチュアル系の言葉や「映画のフィルム」「三つ編み」といった独特の表現が出てくるので、宗教やオカルトっぽく見えてしまうのも無理はありません。

ただ、実際に内容を読み解いてみると、思った以上に現実的で自己啓発的な要素が強いんです。

なぜ怪しいと思われやすいのかといえば、大きく2つの理由があります。ひとつは、表現方法がかなり抽象的で専門用語のように聞こえるからです。「内なるスクリーン」「外なるスクリーン」「センタースクリーン」など、初めて触れる人にはちょっと難解に映ります。

もうひとつは、引き寄せの法則や量子力学と結びつけて語られることが多いため、科学的に証明されていないイメージが強くなることです。

ただし、怪しいというレッテルは必ずしも正しいわけではありません。実際のところ、タフティが提案しているのは「自分の意識を観察し、現実を主体的に選ぶ」という姿勢です。

これは心理学でいう「メタ認知」や「リフレーミング」にも近く、心を落ち着かせたり行動を整理する実践的な方法と捉えることもできます。つまり、受け取り方次第で怪しさが和らぎ、むしろ自己成長に役立つ考え方だと感じられるんですね。

もちろん、過度に依存して「タフティをやれば全てが解決する」と思い込むのは危険です。ですが、生活に小さく取り入れて心の支えにするくらいなら健全に活用できるはずです。

要するに「怪しい」と決めつけるのではなく、自分に合う部分だけを取り入れるのが賢い使い方だと思います。むしろ柔軟に試すことで、役立つ気づきが得られるかもしれませんね。

引き寄せの法則との違いとタフティ活用のリアル

引き寄せの法則を知っている人なら「タフティとどう違うの?」と疑問に思うはずです。両者は意識が現実を変えるという点では似ていますが、アプローチの仕方が大きく異なります。

ここではその違いを比較しながら、実際に生活の中でタフティをどう活かせるのかを具体的に見ていきます。願望実現を目指す人にとって、新しいヒントになるでしょうね。

- タフティは効果なし!と言われる理由と本当のところ

- タフティの実践方法|毎日の生活に取り入れるコツ

- タフティの好転反応はある?安全に取り入れるポイント

- タフティと引き寄せの違い|願望実現アプローチの比較

- タフティの口コミ|体験者が語るリアルな声と評価

タフティは効果なし!と言われる理由と本当のところ

インターネットやSNSを見ていると「タフティは効果なしだった」という感想もちらほら目にします。では本当に効果はないのでしょうか?結論から言えば、効果を感じられるかどうかは人それぞれで、やり方や受け止め方によって大きく差が出るのだと思います。

まず「効果なし」と言われやすい理由にはいくつかあります。一番大きいのは、即効性を期待してしまうことです。三つ編みを少し試してみただけで「現実がすぐに変わる」と思ってしまうと、当然がっかりしてしまいますよね。

タフティは魔法ではなく、習慣として意識を整えていくことで少しずつ変化が実感できるメソッドなんです。

また、やり方が曖昧になってしまう人もいます。例えば「映画の観客になったつもりで意識する」と言われても、具体的にどうすればいいか分からないまま続けると効果を感じにくいでしょう。

さらに、期待値が高すぎると「思ったほどじゃない」と感じてしまうこともあります。

一方で、効果を実感した人の声を見てみると「感情に振り回されなくなった」「前向きに行動できるようになった」といった小さな変化が多く報告されています。これらは一見地味ですが、続けていくうちに生活全体に良い影響を与えるものです。

つまり「効果なし」と感じるのは、過剰な期待や不完全な実践が原因であることが多いということですね。タフティは短距離走ではなくマラソンのようなもので、コツコツ続ける人ほど変化を実感しやすいと思います。

焦らずに試してみることで、少しずつ結果を感じられるはずです。継続の価値は十分あると言えるでしょうね。

タフティの実践方法|毎日の生活に取り入れるコツ

タフティを実際に生活に取り入れるには、特別な道具や難しい手順は必要ありません。むしろシンプルに「日常の意識を少し変える」ことが大切なんです。毎日続けやすい方法を知っておけば、自然に習慣として定着していくでしょう。

まず基本になるのは「自分を映画の観客として意識すること」です。たとえば電車で混雑にイライラしたとき、「これは映画の一場面だ」と心の中で切り替えてみます。

すると、ただのストレスが「観客として眺めるシーン」に変わり、感情に飲み込まれにくくなるんですね。

次におすすめなのが「三つ編みの起動」です。朝起きたときや寝る前など、静かな時間に後頭部を意識して深呼吸をします。そして「私は映画を見ている」と唱えながら、今日の一日を自分で選んでいるイメージを描いてみましょう。

これを習慣にすると、自然に行動の選択肢が前向きになります。

さらに「小さな行動を選び直す」ことも実践の一つです。例えば「疲れたからSNSを見る」ではなく「少し散歩してリフレッシュする」と切り替える。こうした小さな選択が未来のフレームを変えることにつながります。

注意点としては、力みすぎないことです。完璧にやろうとすると疲れてしまい、逆に効果を感じにくくなります。むしろ気楽に「ちょっと試してみよう」くらいの感覚でやるほうが続けやすいんです。

このようにタフティは日常の中で少し意識を変えるだけで取り入れられる実践法です。毎日の習慣にすれば、自分の選択に責任を持ち、未来をデザインする力が育っていくと思いますよ。ポジティブに生活を変えたい人にはぴったりの方法だと言えるでしょうね。

タフティの好転反応はある?安全に取り入れるポイント

タフティを実践していると「好転反応ってあるの?」と気になる人も多いと思います。スピリチュアルやヒーリングの世界では、ポジティブな変化の前に一時的に不調が出ることを「好転反応」と呼びますよね。

結論からいうと、タフティをやったからといって必ず好転反応が出るわけではありません。ただし、意識の切り替えに慣れないうちは一時的に心が揺れることがあるんです。

その理由はシンプルで、今まで無意識に流されていた思考や行動を見直すことになるからです。例えば「イライラしても仕方ない」と思っていた人が、三つ編みのワークを取り入れると、抑えていた感情が浮き上がってくる場合があります。

これがまるで反動のように感じられて「好転反応かも?」と捉えられるんですね。

ただ、心配する必要はありません。こうした揺れは一時的なもので、意識の切り替えがうまくできるようになれば落ち着いていきます。安全に取り入れるためのポイントは、まず無理をしないこと。

長時間集中する必要はなく、1日数分でも十分です。そして、気持ちが不安定なときは深呼吸や軽いストレッチを合わせて取り入れると、心身がリラックスしやすくなります。

また、好転反応を強調しすぎる情報には注意したいですね。中には「必ず強烈な反応が起きる」と不安をあおるケースもありますが、タフティはそもそもシンプルな意識のトレーニングです。むしろ、気楽に実践するほうが自然に効果を感じやすいでしょう。

要するに、タフティに特有の危険な副作用のようなものはなく、あるとすれば意識の変化に伴う一時的な揺れ程度です。無理せず軽く取り入れることで安心して続けられると思いますよ。肩の力を抜いて試すくらいがちょうどいいですね。

タフティと引き寄せの違い|願望実現アプローチの比較

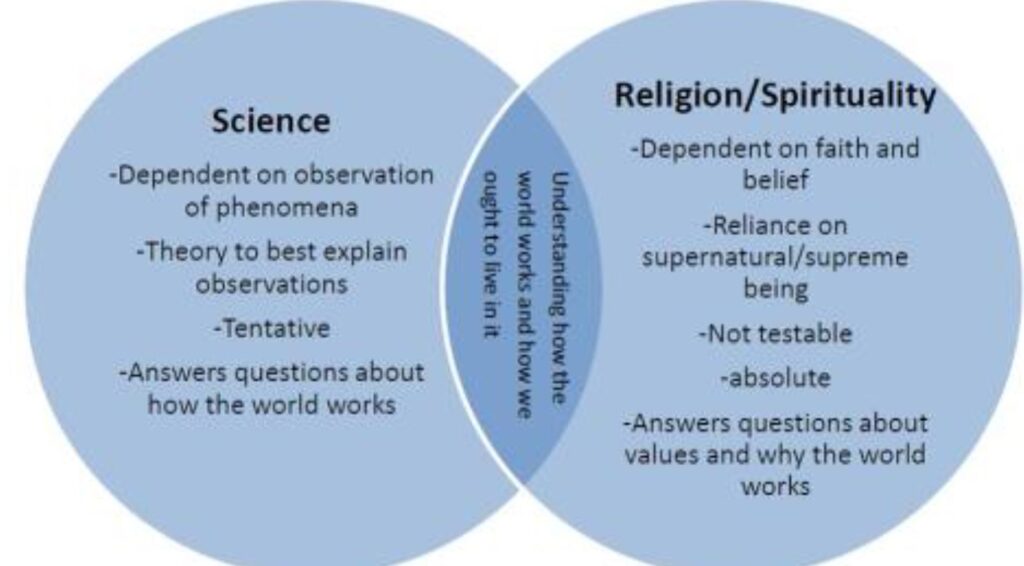

タフティと聞くと「引き寄せの法則と似てるの?」と思う人も多いでしょう。確かにどちらも「意識が現実を変える」という点では共通しています。ただ、アプローチの仕方には大きな違いがあるんです。ここを理解すると、自分に合った方法を選びやすくなりますね。

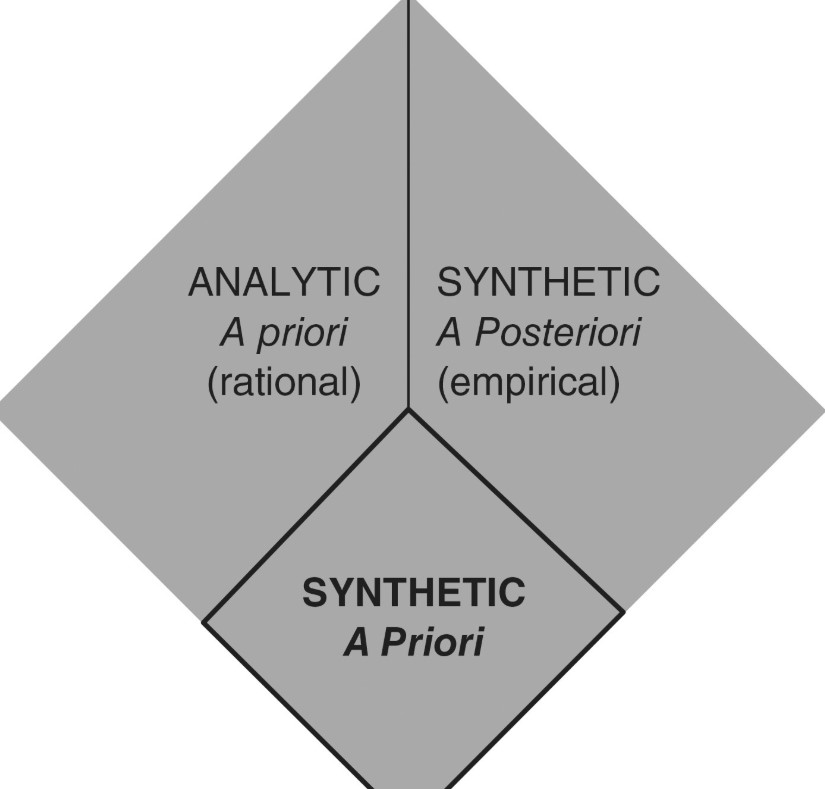

引き寄せの法則は「強く願い、ポジティブに思い描けば現実になる」という考え方です。未来を引き寄せるために感情やイメージを整えることに重点が置かれています。一方でタフティは「現実を映画のフィルムとして捉え、次にどのシーンを選ぶか」という視点です。

つまり、引き寄せは「願う力」で未来を引き寄せるのに対し、タフティは「監督としてフレームを選ぶ」ような能動的な姿勢なんですね。

例えば引き寄せでは「お金持ちになりたい」と強く願い、その感情を味わうことで現実化を狙います。タフティでは「お金持ちになっている未来のフィルムを選ぶ」という意識の切り替えを行います。似ているようで、やっていることは少し違うんです。

また、引き寄せは願望に執着してしまいがちなのに対して、タフティは「バランスの力」を意識して過度な執着を避けます。この点も大きな違いですね。強すぎる欲望は逆に現実を歪める可能性があるので、タフティでは自然体で選ぶ姿勢を重視しているんです。

つまり、引き寄せが「感情の力を信じる方法」なら、タフティは「意識の操作で未来を選ぶ方法」と言えるでしょう。

どちらが正しいというより、相性の問題です。もし引き寄せでうまくいかないと感じているなら、タフティのアプローチを試すと新しい発見があるかもしれませんね。

タフティの口コミ|体験者が語るリアルな声と評価

タフティを実際にやってみた人たちの口コミを見てみると、賛否両論があるのが正直なところです。ポジティブな意見としては「気持ちが軽くなった」「不思議と偶然の出来事が増えた」「前よりも冷静に物事を判断できるようになった」といった声が多く聞かれます。

特に「映画の観客になる意識」を持つことで、感情の起伏に振り回されにくくなったという体験談は目立ちますね。

一方で「よく分からなかった」「効果を感じられなかった」という口コミもあります。これは先ほど触れたように、即効性を期待しすぎたり、やり方が曖昧なまま実践したりするケースに多いようです。

特に「三つ編み」をただイメージしただけで現実が劇的に変わると期待すると、がっかりするのは自然なことかもしれません。

それでも、長く実践している人のレビューを読むと「小さな変化が積み重なって人生が変わった」と書かれていることもあります。

例えば「前よりも人間関係がスムーズになった」「チャンスに気づけるようになった」といった地味だけど確実な変化です。これは心理学的に見ても、意識を観察する習慣が行動や選択を変えた結果だと考えられます。

また、本やオーディオブックをきっかけに始めた人からは「解説がわかりやすくて入りやすかった」という声も多いです。逆に自己流でやってうまくいかなかった人は「難しい」と感じる傾向があるようですね。

結局のところ、口コミから見えるのは「タフティは合う人には効果的」ということ。万人に即効性があるわけではないけれど、じっくり取り組む人ほど実感を得やすいのだと思います。

だからこそ、自分に合うかどうかを試してみる価値は十分あるでしょう。気軽にトライしてみると新しい発見があるかもしれませんね。

まとめ:タフティって何?引き寄せの法則との違いをわかりやすく解説!

- タフティとは現実を映画のように編集できるという哲学である

- ロシアの作家ヴァジム・ゼランドが提唱した思想である

- 現実を「内なるスクリーン」「外なるスクリーン」「センタースクリーン」で捉える視点がある

- 三つ編み(ブレイド)は現実を選び直すための重要な実践法である

- 三つ編みのやり方は後頭部に意識を置き「映画を見ている」と認識するシンプルな手順である

- 三つ編みを続けると感情の安定や行動の変化、シンクロの増加などの効果がある

- タフティには「三大原則」があり、現実選択・バランスの力・意図の活用が基本ルールである

- 「怪しい」と思われやすいが心理学的に自己観察法としても実用的である

- 「効果なし」と感じる人もいるが、継続することで小さな変化が積み重なる

- 引き寄せの法則とは異なり、未来を能動的に選ぶ姿勢を強調している

タフティは「現実を映画のように編集できる」という独自の視点を持つ哲学で、ロシアの作家ヴァジム・ゼランドによって提唱されました。

日常をフィルムに見立て、次のフレームを意識的に選ぶことで理想の未来を描けるという考え方が特徴です。

特に重要なのが「三つ編み(ブレイド)」という実践法で、後頭部に意識を置きながら現実を映画のスクリーンのように眺めることで、感情に飲み込まれず冷静に選択できるようになります。

これにより感情の安定や行動の変化、偶然の一致といった効果を感じる人も多いのです。また「三大原則」を理解することで実践がスムーズになり、引き寄せの法則との違いも明確になります。

一方で「怪しい」「効果なし」といった声もありますが、実際には心理学的な自己観察の手法としても有効で、続けることで生活に小さな変化が積み重なる点が魅力です。

口コミでも賛否はあるものの、無理なく取り入れることで日常をより前向きにできる実践的な哲学だといえるでしょう。