マインドフルネスは意味がない?続けた人だけが知る効果!

マインドフルネスを試してみたものの、「意味ないのでは?」と疑問を抱く人は少なくありません。

実際、マインドフルネスを「やめた」という声や、続けた結果に納得できなかったという意見も見受けられます。

また、マインドフルネスを実践する中で、気持ち悪い感覚を覚えたり、いわゆる「魔境」に落ちる体験をする人もいます。さらには、瞑想や禅病に関連するリスク、宗教との関係性、マインドフルネスの危険性を指摘する声もあり、批判的な意見も根強く存在します。

科学的根拠についても議論は分かれ、マインドフルネスは本当に効果があるのか、改めて考える必要があるでしょう。本記事では、マインドフルネスはいつ流行ったのかという歴史にも触れながら、正しい知識と向き合い方を丁寧に解説していきます。

マインドフルネスは「意味がない」と感じた人へ伝えたいこと!誤解を解く!

瞑想を継続するモチベの保ち方は、効果を体験すること。自分にとって意味のないことは、続けられないので。もちろん、最初は「瞑想に何の意味が?」って思うはず。けどこれは、瞑想に限ったことではないですよね。特別な裏ワザなんなくて。効果があるまで、継続あるのみ!その後の継続は楽です。

— なおき|マインドフルネスの先生 (@nm_mindfulness) March 8, 2023

マインドフルネスは「すぐに効果が出る」と思われがちですが、実際は違います。続けることで徐々に変化を実感できるものなのです。

ただ、マインドフル ネス やめたという声が多いのも事実です。この章では、よくある誤解と向き合いながら、正しい理解のためのポイントをわかりやすく解説していきます。

マインドフル ネス「やめた」理由に多い誤解

マインドフルネスをやめた人の多くは、始める前に抱いていたイメージと現実のズレに直面しています。例えば「短期間で劇的に心が落ち着く」「集中力がすぐに高まる」と期待して始めたものの、思ったよりも効果を感じられずに挫折するケースが目立ちます。

ただ、ここで重要なのは、マインドフルネスは魔法のような即効性を持った技法ではないということです。

私は、むしろ日常の中で少しずつ変化を積み重ねていく、地味なプロセスだと考えています。いくら瞑想を数回やってみたところで、すぐに人生が変わるわけではありません。

例えば、筋トレを始めたばかりの人が、数日でムキムキになることを期待しても、それが叶わないのと同じです。マインドフルネスもまた「継続ありき」の実践であり、効果が見えないからといって意味がないと決めつけるのは早いと言えるでしょう。

このように考えると、マインドフルネスをやめた人の多くは、手応えを焦りすぎたのかもしれませんね。だからこそ、あらかじめ「すぐには変わらないものだ」と理解しておくことが、続けるコツだと思います。

マインドフルネスを続けた結果に見る本当の効果

マインドフルネスを続けた人が最終的に得るのは、目に見える変化だけではありません。もっと内面的な、静かな成長を実感することが多いです。

実際、習慣として継続できた人たちは、「ストレスの受け止め方が変わった」「無意識に反応する回数が減った」と語っています。

このとき注目すべきなのは、変化が劇的に起こるわけではない点です。むしろ、日々の小さな積み重ねが、ある日ふと「あれ、最近怒らなくなったかも」と気づかせてくれるのです。私は、これがマインドフルネス最大の魅力だと考えています。

例えば、上司に理不尽なことを言われたとき、以前ならすぐイライラしていたのが、まず一呼吸おいて冷静に対応できるようになった。このような変化は、日々の実践を続けた人だけが味わえるものです。

いずれにしても、マインドフルネスは「続けた者勝ち」と言えるでしょう。目に見えないからこそ、途中であきらめずに地道に続けていくことが、本当の効果を得る近道だと思います。

マインドフルネスが気持ち悪いと感じる理由とは

マインドフルネスをしているときに「気持ち悪い」「不快感がある」と感じる人が一定数いますが、これは失敗ではありません。むしろ、ごく自然な反応だといえるでしょう。

なぜなら、マインドフルネスは普段無意識に抑え込んでいた感情や身体感覚に、あえて意識を向ける行為だからです。

普段は感じないようにしていた怒りや不安、あるいは過去のトラウマ的な記憶が浮かび上がることもあります。これをきっかけに、体がざわざわしたり、息苦しく感じる人もいるのです。

例えば、リラックスを目指して呼吸に意識を集中していたら、昔の嫌な記憶が蘇り、胸が苦しくなったという声もあります。このような場合、無理に続ける必要はありません。短い時間でやめる、または専門家に相談するなどして、自分を守る工夫が必要だと思います。

このように考えると、気持ち悪さは「マインドフルネスに失敗したサイン」ではなく、むしろ心が新しい段階へ進もうとしている証拠かもしれませんね。

マインドフルネスへの批判の背景と正しい理解

マインドフルネスは世界中で注目されている一方で、批判の声も根強く存在します。批判の多くは、「マインドフルネスには科学的根拠が少ない」「ビジネス目的に商業化されている」という点に集中しています。

例えば、マインドフルネスがもたらす効果についての研究は増えてきているものの、その多くはサンプル数が少なかったり、定義があいまいだったりするという指摘があります。

つまり、「科学的に証明された万能な技法」だと断言するには、まだデータが不十分だというわけです。

また、企業が従業員のパフォーマンス向上を目的にマインドフルネスを導入するケースが増えており、「本来の自己探求の道具」という精神性が置き去りにされていると感じる人もいます。言ってしまえば、

自己成長のために生まれた技法が、利益追求のために利用されてしまっている面があるのです。

これを理解した上で、マインドフルネスを取り入れるのであれば、単なるテクニックとして使うのではなく、もっと自分自身に向き合うための「道具」として丁寧に扱うべきだと思います。

このように考えると、マインドフルネスへの批判には耳を傾けつつも、自分自身の目的を見失わないことが何より大切だと思えます。

マインドフルネスの科学的根拠は十分なのか

マインドフルネスには多くの期待が寄せられていますが、科学的根拠が十分かどうかについては慎重な姿勢が求められます。これには、マインドフルネスの研究が急速に広まったことと、それに伴う質のばらつきが関係しています。

実際、現在までに発表された多くの研究の中には、サンプル数が少ないものや、マインドフルネスの定義自体が曖昧なものも存在します。

これには、プラシーボ効果と比較する十分な実験が行われていないという問題も指摘されています。つまり、効果があるように見えても、それが本当にマインドフルネスによるものかどうかを断言できないケースが多いのです。

例えば、ある調査では「ストレス軽減に効果がある」とされたものの、別の大規模な再検証では「ほとんど差が見られなかった」と結論づけられたこともあります。このため、単純に「科学的に証明されている」と断定するにはまだ慎重であるべきだと私は考えます。

こう考えると、マインドフルネスを絶対視するのではなく、自分に合うかどうかを確かめながら、無理なく取り入れていくスタンスが大切だと思います。

マインドフルネスは意味がない!と思う前に知るべき事、危険や魔境、禅病とは?

瞑想ビジネス🧘

— 星世宮✡️ (@LocoHoshiyomiya) March 20, 2024

瞑想は万能ではない。

「禅病」というものもあるし

「魔境」に堕ちることも

超感覚を得る事や羨望を求めて

始めるなら最初から瞑想の

本来の意味が無くなる。瞑想で

自分の欲や執着が薄らぐはずなんだけれど、瞑想して

「我が我が」になってる人多い

↓ pic.twitter.com/shatyLlicI

マインドフルネスを軽い気持ちで始めた結果、気持ち悪い感覚や「魔境」に落ちる体験をしてしまう人もいます。

また、瞑想による禅病や精神的不調のリスクも無視できません。この章では、マインドフルネスの危険性や批判、科学的根拠についても整理し、正しく向き合うために必要な知識を紹介していきます。

瞑想中「魔境」に落ちるリスクとは

マインドフルネスや瞑想の実践中に、「魔境」と呼ばれる状態に陥ることがあると言われています。これは、心の奥底に潜んでいた不安や怒り、悲しみが一気に押し寄せ、精神的に混乱したような感覚に襲われる現象です。

このとき大切なのは、魔境に落ちること自体が異常なわけではない、という理解です。むしろ、これまで無意識に抑え込んでいた感情が浮かび上がった結果として現れるものなので、ある意味では「心の浄化」が始まっているとも言えるでしょう。

例えば、瞑想中に過去のトラウマ的な記憶が蘇り、涙が止まらなくなったという体験談もあります。このような場合、無理に続けようとするのではなく、一旦瞑想を中断し、心を落ち着ける時間を持つことが大切です。

このように考えると、魔境に落ちるリスクを恐れるよりも、そうした状態が訪れたら適切に対処できるよう心構えをしておくことが重要だと思います。

瞑想=禅病?人に起こる注意点

マインドフルネスや座禅といった瞑想には、まれに「禅病」と呼ばれる症状が現れることがあります。これは、過度な自己内省によって精神バランスが崩れ、不安やうつ症状が悪化する現象です。

ただし、すべての人が禅病になるわけではありません。主に、すでに強いストレスを抱えている人や、もともと心のコンディションが不安定な人が、急激に瞑想を深めすぎた場合に起こりやすいとされています。

例えば、瞑想によって心の奥深くに閉じ込めていた感情が一気に噴き出し、自分をうまく保てなくなるケースがあります。このため、もし不安感が強まったり、気分が沈み込んだりした場合は、すぐに専門家に相談することが望ましいです。

このように考えると、瞑想を始める際には「無理をしない」「少しずつ慣れていく」ことを心がけるべきだと思います。焦らず、自分のペースで進めることが大切ですね。

マインドフルネスの危険性と対策方法

マインドフルネスは心を整える素晴らしい方法ですが、実は危険性もゼロではありません。特に、過去のトラウマを抱えている人にとっては、感情を掘り起こすことが逆効果になる場合があります。

これを防ぐためには、まず「無理をしない」ことが大前提です。気分が悪くなったり、動悸が激しくなったりしたら、すぐに中断する勇気も必要です。そして、できれば最初は、経験豊富な指導者のもとで練習するのが安全だと思います。

例えば、瞑想を独学で始めた人が、何時間も無理に座り続けた結果、強い不安発作を起こしてしまったケースもあります。このような事態を防ぐためにも、初めは短時間、軽いリラックス程度の練習から始めることが大切です。

こう考えると、マインドフルネスも「万能な技法」ではないことがわかります。自分に合ったやり方を見つけ、安全に続ける工夫が欠かせないと思います。

マインドフルネスと宗教との関係性を正しく知る

マインドフルネスはもともと仏教の「サティ(念)」という概念にルーツを持っています。そのため、宗教的な要素が含まれているのではないかと不安に思う人もいるかもしれません。

ただ、現在のマインドフルネスは宗教とは明確に切り離され、科学的・心理学的なアプローチとして再構成されています。例えば、グーグルやアップルといった世界的企業でも、宗教的な要素を抜きにして、ストレスマネジメントや集中力向上のために導入されています。

これを知っておくと、マインドフルネスが特定の宗教に勧誘するためのものではないとわかるでしょう。

もちろん、起源を大切にする伝統的な仏教の立場から見れば、「本来の意味が失われている」といった批判があるのも事実です。しかし、現代におけるマインドフルネスの主な目的は、個人の心の健康を促進することにあります。

こう考えると、マインドフルネスを宗教活動と誤解する必要はないと思います。自分自身のために、柔軟に取り入れていくのが良いのではないでしょうか。

マインドフルネスはいつ流行った?歴史をひもとく

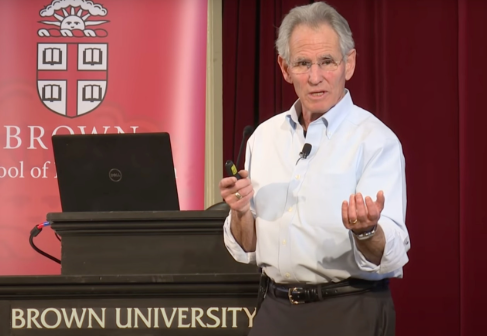

マインドフルネスが世界的に流行したのは、実はごく最近のことです。きっかけを作ったのは、1970年代にアメリカの医学博士ジョン・カバットジンが開発した「マインドフルネスストレス低減法(MBSR)」です。

カバットジン博士は、慢性的な痛みやストレスに苦しむ患者たちに対し、東洋の瞑想技法をベースにしたプログラムを提供しました。これが医療現場で一定の成果を上げたことにより、次第に心理療法やビジネス領域にも広まっていきました。

例えば、2000年代に入るとグーグルが社内研修にマインドフルネスを導入したことで、一気に注目度が高まりました。そして、マインドフルネスは単なる健康法ではなく、「創造性を高めるツール」としても評価されるようになったのです。

一方で、急激なブームによって、マインドフルネスが過剰に持ち上げられたり、十分な検証なしに商業利用されたりする側面も出てきました。このような経緯を知っておくと、マインドフルネスに対する冷静な視点を持てると思います。

こうして振り返ると、マインドフルネスは長い歴史を経てきたわけではなく、比較的新しい実践法として進化してきたものだと理解できるのではないでしょうか。

【まとめ】マインドフルネスは意味がない!続けた人だけが知る効果とは?

以下、今回のまとめとなります!

- マインドフルネスをやめた理由は即効性への過剰な期待である

- 続けた結果として静かな心の変化を得られる

- 実践中に気持ち悪い感覚が出るのは自然な反応である

- 「魔境」に落ちるのは抑圧された感情の表面化である

- 禅病は過度な自己内省によるリスクがある

- マインドフルネスには危険性も存在するため注意が必要である

- 科学的根拠は一部に乏しいが効果を示す研究もある

- 宗教とマインドフルネスは本来切り離されている

- いつ流行ったかを知ることで冷静な視点を持てる

- 継続的な実践がマインドフルネスの本質である

マインドフルネスは「意味がない」と感じることもありますが、その多くは誤解や継続の難しさによるものです。

マインドフル ネス やめた理由には即効性を期待しすぎたことが挙げられ、続けた結果にしか得られない効果も確かに存在します。また、実践中に気持ち悪い感覚や「魔境」に落ちることがあるほか、瞑想による禅病リスクにも注意が必要です。

危険性や科学的根拠への議論、さらには宗教との関係性も理解した上で、無理なく取り入れることが大切でしょう。マインドフルネスはいつ流行ったのかという背景も踏まえ、焦らず自分に合った方法で向き合うことが、より良い効果につながると考えられます。