ヴィパッサナー瞑想はやばい!初心者が得られる驚きの変化とは?

ヴィパッサナー瞑想はやばいと噂されるほど、人生に大きな変化をもたらすことで注目されています。単なるリラクゼーションではなく、心と身体に深く作用する実践法であり、多くの人がその効果を実感しています。

一方で、宗教 関係があるのではないか、仏教 何?という疑問を持つ人も少なくありません。

実際、ヴィパッサナーは仏教にルーツを持ちながらも、特定の信仰を必要としない中立的な技法です。

戒律を守りながら行う瞑想でありながら、宗教的な縛りはありません。また、断食と組み合わせて心身を整える実践も行われるため、日常の感覚とはまったく異なる深い変化を体験できるでしょう。

さらに、ヴィパッサナー瞑想を現代に広めた指導者 誰なのか、その背景を知ることも理解を深める助けになります。呼吸法を使ったアーナパーナ瞑想や、サティをベースにした気づきのトレーニングなど、実践の具体的な方法にも特徴があります。

また、禅 ヴィパッサナー 違いを整理しておくと、自分に合った瞑想スタイルを選びやすくなるでしょう。ヴィパッサナー瞑想を深めていくためのコツもあわせて紹介するので、初めての人でも安心して取り組める内容となっています。

これから、ヴィパッサナー瞑想が「やばい」と言われる理由とその本質について、順番に詳しく見ていきましょう。

ヴィパッサナー瞑想が「やばい」と言われる理由

ヴィパッサナー瞑想は、単なるリラクゼーションとは異なり、心と身体の深層に変化をもたらす力を持っています。

宗教 関係を心配する声や、断食や戒律といった厳しい要素もやばいと感じさせる一因かもしれません。しかし本質を知れば、その意味は大きく変わって見えてきます。

ここでは、ヴィパッサナー瞑想が「やばい」と言われる背景を整理していきます。

ヴィパッサナー瞑想の宗教との関係は?

ヴィパッサナー瞑想に興味を持ったとき、多くの人が「これは宗教と関係があるのだろうか」と疑問に思うかもしれません。

確かに、瞑想と聞くと仏教や宗教的な修行をイメージしやすいため、自然な疑問だと思います。

結論から言えば、ヴィパッサナー瞑想は宗教そのものではありません。

もちろんヴィパッサナーのルーツは仏教にありますが、特定の神を信じたり、教義を唱えたりすることは求められないのが大きな特徴です。

このため、実際にヴィパッサナー瞑想に取り組んでいる人たちは、仏教徒に限らず、キリスト教徒、イスラム教徒、ヒンドゥー教徒、無宗教の人までさまざまです。

それぞれが宗教的信念とは切り離して、心と身体の浄化手段としてヴィパッサナーを学んでいます。

これには理由があります。

ヴィパッサナー瞑想が目指しているのは「現実をありのままに観る力を養うこと」であり、それは信仰とは別の次元の行為だからです。

例えば、怒りや嫉妬、悲しみといった心の反応を客観的に観察し、それに振り回されずに生きる力を養うことは、宗教とは関係なく、誰にとっても必要な技術と言えるでしょう。

一方で、合宿コースでは「生き物を殺さない」「嘘をつかない」といった戒律が設けられているため、宗教的な雰囲気を感じる瞬間もあるかもしれません。

ただ、それも瞑想の効果を最大限引き出すための環境づくりにすぎず、何かを盲目的に信じることを強制される場面は一切ありません。

こうして考えると、ヴィパッサナー瞑想は「宗教的な背景を持つが、信仰を強制しない中立的な生き方の技法」として理解するのが一番しっくりくるのではないでしょうか。

私は、その自由なスタンスが、多くの人に支持されている理由の一つだと思っています。

ヴィパッサナーは仏教の何?関係性は?

ヴィパッサナーと仏教の関係を知ることは、瞑想をより深く理解するためにとても大切なポイントです。

結論を先に言えば、ヴィパッサナーは仏教の教えに深くルーツを持ちながらも、特定の宗派に属さない実践的な方法だと言えます。

本来、ヴィパッサナーとは「洞察する」という意味を持ちます。

ゴータマ・ブッダは、人生における苦しみの原因を自らの心の中に見出し、それを乗り越える道を説きました。

その核心にあったのが「ものごとをありのままに観る」というヴィパッサナーの考え方だったのです。

ただし、ここで注意したいのは、ヴィパッサナー瞑想が仏教という「宗教の枠組み」とは違う立場を取っている点です。

つまり、仏教の教義を信じることを前提とはせず、誰でも自分の心と身体を通じて真実を見つめる訓練ができるように設計されています。

このため、ヴィパッサナーセンターでは宗教的な儀式や信仰行為は一切行われず、あくまで実践のみが重視されるのです。

例えば、ヴィパッサナーでは「経典を読む」「仏像を拝む」といった行為は行いません。

代わりに、自分自身の呼吸、身体感覚、そして心の動きにひたすら注意を向けていくのです。

このように言うと、少しドライな印象を持つかもしれませんが、逆にそれがヴィパッサナー瞑想の純粋さを際立たせているとも言えますね。

仏教のエッセンスを取り入れつつ、あらゆる宗教や文化を超えて、多くの人に必要とされている理由もそこにあるのだと思います。

ヴィパッサナー瞑想 指導者 誰が広めた?

ヴィパッサナー瞑想を現代に広めた最大の立役者は、S.N.ゴエンカ氏です。

彼の存在がなければ、今日私たちが気軽にヴィパッサナーに触れる機会はなかったかもしれません。

ゴエンカ氏はインド系ミャンマー人として生まれました。

もともとは裕福な商人でしたが、ひどい偏頭痛とストレスに悩まされ、薬では治らない苦しみを抱えていました。

そんな中で、ヴィパッサナー瞑想に出会い、実践を重ねるうちに劇的に回復した経験が彼の人生を変えたのです。

彼はその後、自らも師匠のもとで厳しい修行を積み、正式にヴィパッサナー瞑想の指導資格を得ました。

そして1969年からインドで一般向けに10日間コースを開催し始め、これが大きな反響を呼びました。

ゴエンカ氏の教えは、宗教的な教義を押し付けない中立的なスタンスを貫きました。

誰でも自由に学び、効果を実感できる形に整えたため、インド国内だけでなく、アメリカやヨーロッパを中心に急速に広がっていったのです。

また、彼の教えに基づく瞑想センターは、すべて寄付によって運営されている点も特筆すべきでしょう。

参加者は無料で受講でき、寄付をするかどうかは完全に自由。

この透明性と無償性が、ヴィパッサナーの信頼を世界的なものにした理由のひとつだと思えます。

ヴィパッサナー瞑想が宗教でも商売でもなく、「人間の心を癒す技術」として広まった背景には、ゴエンカ氏の強い信念があったのですね。

ヴィパッサナー瞑想=呼吸法で整える方法

ヴィパッサナー瞑想において、呼吸法はとても重要なファーストステップです。

特に、アーナパーナ瞑想と呼ばれる呼吸観察法を正しく実践できるかどうかが、瞑想の深まりを大きく左右します。

アーナパーナ瞑想では、鼻孔の周辺に注意を集中し、呼吸の感覚だけを観察します。

冷たい空気が入ってくる感覚、暖かい空気が出ていく感覚、空気が肌をかすめる感触など、極めて微細な感覚にひたすら気づいていくのです。

このとき大事なのは、呼吸を「コントロールしようとしない」ことです。

いくら呼吸が浅くても深くても、無理に直そうとせず、ありのままを見つめ続けることが求められます。

これを繰り返すことで、思考の暴走が徐々に収まり、心が静かに澄んでいくのです。

例えば、最初のうちはすぐに雑念が湧いたり、集中が切れたりするでしょう。

そんなときも、「また呼吸に戻ればいい」と自分に優しく声をかけながら、何度もリセットを繰り返します。

すると、回数を重ねるごとに集中する時間が少しずつ長くなり、心の中に安定感が芽生えてくるはずです。

実際、私も日常生活でイライラしたときに、2〜3分アーナパーナ瞑想をするだけで、頭がスッと整理されるのを感じます。

これは単なるリラクゼーションではなく、内側から自己観察力を高めるためのトレーニングだと思いますね。

呼吸という最も身近な営みを通じて心を整える技術、それがヴィパッサナー瞑想の入り口なのだと強く感じます。

ヴィパッサナーはサティとは何が違う?

ヴィパッサナーとサティは、どちらも「気づき」を重視する瞑想法ですが、そのアプローチや目的には明確な違いがあります。

まず、サティとは「今この瞬間に意識を向ける」ことを意味しており、一般的にはマインドフルネスと呼ばれることもあります。

ヴィパッサナー瞑想では、サティ(気づき)を非常に重視しながらも、単なる「今ここ」に留まらず、もっと深い観察へと進んでいきます。

呼吸、身体の感覚、心の動きといった対象を、評価することなく、ひたすら冷静に見つめ続けるのがヴィパッサナーの特徴です。

一方、サティの実践では、例えば「今、歩いている」「今、食べている」というふうに、自分の行動に気づき続けることが中心になります。

これはとてもシンプルで、日常生活の中でも取り入れやすい反面、深いレベルでの自己変容を目指すものではない場合もあります。

これを整理すると、サティは「気づきを育む基礎トレーニング」であり、ヴィパッサナーは「気づきをさらに深め、苦しみの根本原因を断ち切るための実践」と言えるでしょう。

どちらも大切ですが、ヴィパッサナーはより深く、自己を根本から変えていくためのプロセスを含んでいるということですね。

私は両方を試してみた経験から、まずはサティで「今に気づく力」を育て、その後ヴィパッサナーで内面を深く掘り下げていくのが自然な流れだと感じています。

ヴィパッサナー瞑想「やばい」ほど得られる変化

スゴイことに気づいてしまった。

— イカさん (@ikasan14358) February 27, 2019

筋トレしている時には負荷をかかっている部分を意識すると効果が上がると言われているけど、さらにもう一つ効果がある。

それはヴィパッサナー瞑想効果◀

部位を意識することが瞑想効果を高める。

筋トレをすることで思考の掃除になる!

ヴィパッサナー瞑想は、続けることで「やばい」と感じるほど劇的な心身の変化をもたらします。

効果はストレス軽減にとどまらず、感情のコントロールや集中力の向上にもつながります。仏教 何?といった素朴な疑問に触れながら、ヴィパッサナーがもたらすリアルな変化を見ていきましょう。

ヴィパッサナー瞑想の効果とはどんなもの?

ヴィパッサナー瞑想には、心身のさまざまなレベルで驚くような効果が現れることが知られています。

単なるリラクゼーションとは異なり、「生き方そのもの」を変える力を持っていると言っても過言ではありません。

主な効果としては、まず心が静かになり、ストレスや不安を大幅に軽減できることが挙げられます。

毎日の生活で起こるイライラや焦りに対して、冷静に対処できるようになり、感情に振り回されることが少なくなっていきます。

さらに、自分の内側に潜んでいたネガティブな感情――怒り、嫉妬、自己否定――といったものにも気づけるようになるため、心のデトックス効果も非常に大きいです。

これにより、心だけでなく体にも良い影響が現れ、睡眠の質が向上したり、体調が整ったりするケースも多く報告されています。

例えば、ヴィパッサナーを習慣化した人たちの中には、慢性的な肩こりや偏頭痛が軽くなったという声もあります。

これは、心身が深くリラックスし、不要な緊張が自然とほどけていくからだと思います。

もちろん、最初のうちは効果を感じにくいこともあるでしょう。

しかし、続けるうちに確実に「何かが変わった」と実感できる日がやってきます。

私自身、ヴィパッサナーを続けるうちに、不安に対する耐性がぐっと高まったと感じています。

ヴィパッサナー瞑想×断食とセットで体感

ヴィパッサナー瞑想と断食は、実は非常に相性が良い組み合わせです。

なぜなら、どちらも「余分なものを手放して、本来の自分を取り戻す」という目的を持っているからです。

実際、ヴィパッサナー合宿では食事も非常にシンプルで、朝と昼に菜食中心の食事を摂り、夜はフルーツやお茶だけという軽いメニューになります。

これにより、胃腸が休まり、身体の感覚がより研ぎ澄まされていくのです。

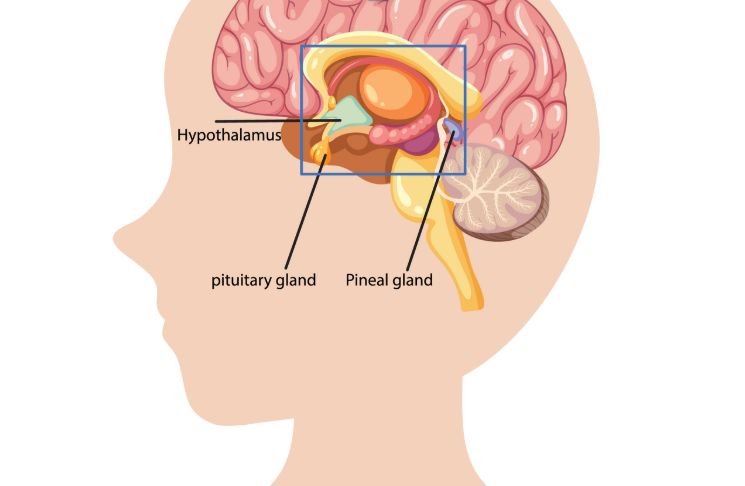

また、断食によって血糖値が安定し、脳内ホルモンのバランスも整いやすくなるため、瞑想中の集中力が格段にアップします。

普段なら気づかなかった微細な身体感覚にも敏感になり、呼吸や心の動きが驚くほどクリアに感じ取れるようになります。

例えば、私の場合、断食を取り入れた日の瞑想では、呼吸のリズムや肌に触れる空気の温度まで、いつも以上にはっきりと感じられました。

これは、身体の中に不要なものが減ることで、感覚器官が本来の力を取り戻していくからだと思います。

ただし、いきなり本格的な断食を始めると体調を崩してしまうこともありますので、最初は軽めのプチ断食からスタートするのがおすすめですね。

ヴィパッサナーの戒律がもたらす心の変化

ヴィパサナー瞑想を実践する中で特に重要なのが、いくつかの戒律を守ることです。

この戒律は決して厳しい修行を強いるためではなく、心を整え、より深い瞑想状態へと導くために設けられています。

基本的な戒律としては、「生き物を殺さない」「盗みを働かない」「嘘をつかない」「性的な行為をしない」「酒や麻薬を摂取しない」といったものがあります。

これらを守ることで、心に無用な波風を立てず、静かな状態を保つことができるのです。

特に、嘘をつかないという戒律は、普段私たちがどれほど小さな嘘に頼って生きているかを浮き彫りにします。

これをやめることで、自分自身にも他人にも誠実であろうとする意識が自然と芽生えてきます。

例えば、合宿中に誰とも話さず、誤魔化すこともできない環境に置かれると、自分の内面と真正面から向き合うしかなくなります。

すると、これまで無意識にしていた行動や思考パターンに気づき、徐々にそれを手放していくことができるようになるのです。

私は、こうした戒律を守る経験を通して、心が透明になっていく感覚を何度も味わいました。

最初は少し堅苦しく感じるかもしれませんが、続けるうちに、それがいかに自分を自由にしてくれるものか実感できると思いますね。

禅とヴィパッサナーの違いを分かりやすく解説

禅とヴィパッサナー瞑想は、どちらも「心を静める」ことを目的とする修行法ですが、そのアプローチや考え方には大きな違いがあります。

ここでは、両者を分かりやすく比較してみたいと思います。

まず禅は、日本や中国を中心に発展した仏教の一派であり、基本的には「無心」「無念無想」を重視します。

座禅を組み、雑念を捨て去り、思考を極力働かせないことを目指すのが特徴ですね。

特に臨済宗などでは、師匠との問答(公案)を通じて悟りの境地に至ることを目的としています。

一方、ヴィパッサナー瞑想は、呼吸や身体感覚、心の動きなどを細かく観察し続けることで「ありのままを見る力」を育てる方法です。

無心を目指すのではなく、むしろ一つひとつの感覚に気づき、それを手放していくことで心の浄化を進めます。

例えば、禅では「無になろう」とする時間が続きますが、ヴィパッサナーでは「今、痒みを感じている」「今、悲しみが湧いた」と観察する時間が続くのです。

このため、禅はある意味ストイックで直線的、ヴィパッサナーは分析的で観察的なアプローチと言えるでしょう。

それから、禅には「悟り」という最終目標がはっきり設定されていますが、ヴィパッサナーでは「一歩一歩気づきを深めるプロセス」が重視されます。

結果として、自然に苦しみが減っていくというイメージですね。

私の感覚では、禅は「精神を一刀両断するような厳しさ」、ヴィパッサナーは「心を優しくほどいていく柔らかさ」があると思います。

どちらが正しいというわけではなく、自分に合う方法を選ぶのが一番大事だと思えますね。

ヴィパッサナー瞑想のコツを押さえて成功へ

ヴィパッサナー瞑想を成功させるためには、いくつかの大事なコツがあります。

ここでは、初心者でも実践しやすいポイントをわかりやすく紹介します。

まず最も大切なのは「完璧を求めない」ことです。

ヴィパッサナーは、いきなり深い境地に達することを求める修行ではありません。

最初は雑念だらけでもいいし、集中できなくても当然。

「今、自分は集中できていないな」と気づくこと自体が、すでに大きな一歩なのです。

次に重要なのは、「呼吸を意図的にコントロールしない」ことです。

呼吸を深くしたり、ゆっくりしようとするのではなく、自然な呼吸の流れをただ感じることに意識を向けます。

この「観察に徹する姿勢」が、ヴィパッサナーの本質だと私は思います。

また、環境作りも非常に大事なポイントです。

静かで誰にも邪魔されない場所を選び、できれば毎日同じ時間に取り組むことで、自然と集中しやすいリズムが作られていきます。

さらに、瞑想中に何かを感じたときには「ラベリング」を活用すると効果的です。

「かゆい」「イライラしている」など、心の中でそっと名前を付けることで、自分の状態を客観的に観察できるようになります。

ただし、ラベリングもやりすぎず、淡々と続けることがポイントですね。

最後に、「短時間でもいいから毎日続ける」ことが成功への近道です。

1日5分でもいいので、とにかく習慣化すること。

続けているうちに、自然と心の安定感が増し、自分でも驚くような変化を感じる瞬間が訪れるはずです。

こうして、焦らず、無理せず、毎日小さな一歩を重ねていくことが、ヴィパッサナー瞑想を成功させるための最大のコツだと思います。

【まとめ】ヴィパッサナー 瞑想 やばい!初心者が得られる驚きの変化とは

以下、今回のまとめとなります。

- ヴィパッサナー瞑想は宗教色が薄く誰でも実践できる技法

- 仏教のエッセンスを基にしつつ信仰は求められない

- 呼吸法による心身の集中と観察力の向上を目指す

- サティとの違いは洞察をさらに深める実践にある

- ゴエンカ氏が現代に広めた中立的な瞑想スタイル

- 断食と組み合わせることで感覚が鋭敏になる

- 戒律を守ることで心の浄化と誠実さが育まれる

- 禅とはアプローチが異なり観察中心のスタイル

- 短時間でも毎日続けることが成功のポイント

- 継続すれば心の平穏と生き方の変化を実感できる

ヴィパッサナー瞑想は、単なるリラクゼーションではなく、心と身体の奥深くに作用する実践法として、多くの人に支持されています。

宗教的な背景はありますが、信仰を強制されることはなく、誰でも取り組める中立的な技術である点が大きな特徴です。呼吸法やサティを基礎にしながら、戒律を守り、断食も取り入れつつ心身を整えることで、ストレス軽減や感情の安定といった効果が現れます。

また、指導者S.N.ゴエンカ氏の中立的な教えにより、ヴィパッサナーは世界中に広まりました。

禅との違いを理解し、自分に合ったアプローチを選びながら、焦らずコツを押さえて実践することが成功への鍵となります。誰でも続けることで、人生に「やばい」と言えるほどの良い変化をもたらしてくれるでしょう。